科研平台

广东省气候变化与自然灾害研究重点实验室

广东省气候变化与自然灾害研究重点实验室于2016年3月批准成立,实验室主任为杨崧教授。主要以“气候变化与自然灾害”为创新核心,研究广东省及珠江三角洲的区域性气候变化与自然灾害特别是气象灾害的规律机制、预测预警及其应对策略。

戴永久院士工作站

海南省三沙市戴永久院士工作站于2020年通过海南省科技厅审批设立,成为我国领土最南端的院士工作站。成立五年来,院士工作站围绕南海岛礁公共安全、交通安全、国防安全及可持续发展的需求,在岛礁局地气候变化、海上灾害性天气规律机制以及海气耦合数值天气预报模式系统研发等领域展开了大量研究,研究成果已经在西沙地区的海上交通、渔业管理、防灾应急等领域开展示范应用,并取得了良好的效果。院士工作站现已成为中山大学为国家经略南海提供科技服务的重要支点。

中山大学季风与环境研究中心

研究中心于2003年批准成立,主任为陈桂兴教授。以面向国际大气科学研究前沿,面向国家重大战略需求,凝炼方向,向前发展为宗旨。 旨在建成一个东亚与南亚国家和我国两岸四地(包括大陆、香港、澳门和台湾)关于季风、气候和大气环境研究的合作交流中心和人才培养基地。

环境气象研究所

环境气象研究所前身是中山大学环境科学与工程学院环境气象研究所,成立于2002年11月, 是中山大学环境科学与工程学院为充分发挥学院是国内唯一由环境科学和大气科学2个一级学科组建学院优势而成立的研究所。 2015年10月中山大学成立大气科学学院,环境气象研究所改属中山大学大气科学学院,现任所长为范绍佳教授、副所长为樊琦教授。

中山大学台风科研平台

中山大学台风科研平台由黎伟标教授团队于2018年4月建立,以中山大学台风预报系统为核心。该预报系统由快速涡旋识别系统和近岸中尺度数值模式两个模块组成,运行速度较快,预报精度较高,如能够提前36小时准确预报出超强台风“山竹“的登陆点为广东台山。该平台的建立为研究广东省及珠江三角洲台风灾害的规律机制、预测预警及应对策略的提供了有力支持。

广东省陆地-海洋生态系统碳中和科学数据中心

广东省陆地-海洋生态系统碳中和科学数据中心(简称碳中和数据中心)由中山大学作为牵头单位,联合华南植物园与南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)两家单位共同建设,形成陆地海洋一体化合作体系,中心将于2025年6月基本建成,并于2025年7月正式投入试运行,并在接下来一年半持续优化升级,于2026年底实现数据中心的常规化运行与维护。

未来地球计划中国委员会

为应对全球环境变化给各区域、国家和社会带来的挑战,加强自然科学与社会科学的沟通与合作,为全球可持续发展提供必要的理论知识、研究手段和方法,由国际科学理事会(ICSU)和国际社会科学理事会(ISSC)发起、联合国教科文组织(UNESCO)、联合国环境署(UNEP)、联合国大学(UNU)、Belmont Forum和国际全球变化研究资助机构(IGFA)等组织共同牵头,组建了为期十年的大型科学计划“未来地球计划(Future Earth)”(2014-2023)。2014年3月中国科学技术协会在北京牵头成立了未来地球计划中国委员会(CNC-FE)。2018年5月在珠海举办了第二届“未来地球计划”中国委员会成立大会暨学术研讨会。会议确定秦大河院士担任CNC-FE主席,中山大学大气科学学院董文杰院长担任秘书长,CNC-FE秘书处设在中山大学大气科学学院。

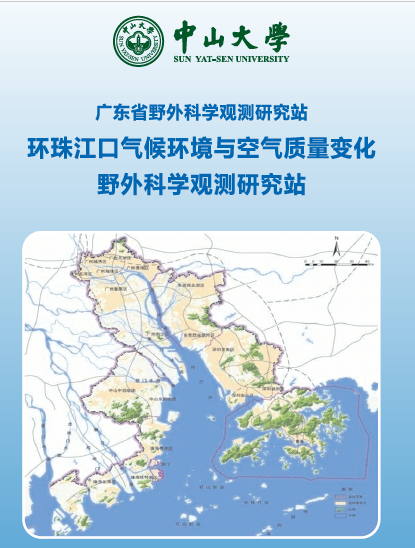

广东省环珠江口气候环境与空气质量变化野外科学观测研究站

广东省环珠江口气候环境与空气质量变化野外科学观测研究站,是中山大学牵头联合广州市气象局、深圳市气象局、珠海市气象局、广东省环境 监测中心、广州市环境监测中心站、深圳市环境监测中心站、佛山市气象局、生态环境部华南环境科学研究所、珠海市环境保护监测站共10个单位,在中山大学华南气候环境与全球变化综合观测开放实验站基础上申请,2019年10月获批为广东省野外科学观测研究站,广东省科技厅资助经费500万。 野外站重点研究环珠江口边界层气象条件、气候资源、环境空气质量及生态变化有关的规律机制、预测预警、区域环境问题及其应对策略,为环珠江口宜居湾区建设、粤港澳大湾区建设提供基础数据和技术支持。

热带大气海洋系统科学教育部重点实验室

实验室于2020年批准成立,董文杰教授担任主任。实验室以海洋强国战略、生态文明、粤港澳大湾区建设、“一带一路”倡议需求为导向,设立与地球系统科学发展前沿和国家重大需求密切相关的四个研究方向:1. 热带海气相互作用与气候预测;2. 极端天气气候事件机理与预报;3. 粤港澳区域海洋大气环境生态监测与预警;4.泛南海地区高层大气与空间天气探测和预报。