行星磁场:探测行星内部的窗口——林玉峰

2022年7月21日,南方科技大学地球与空间科学系林玉峰副教授为天元太空探索暑期学校作题为《行星磁场:探测行星内部的窗口》的报告。

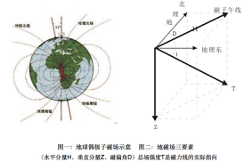

行星磁场是连接行星内部与外部的重要纽带,是各圈层耦合的研究突破口。林教授主要从地磁观测及认知、行星磁场观测、磁场发电机理论及地球内部、行星磁场模拟及其内部结构四个部分来讲解。

地磁观测及认知

从古代司南的发明,人类开始感知磁场,到航海时代为了辨认方向所记录的磁场数据,再到19世纪欧洲开始出现固定台站对磁场进行科学的测量,人类逐渐认识磁场、了解磁场。高斯使用固定台站长时间的观测数据,利用数学建立第一个地球磁场模型;而后研究学者建立1590年-1990年长时间变化的动态磁场模型;如今我们利用高精度、全覆盖、实时监测的卫星观测数据,建立的CHAOS磁场模型能够精准模拟磁异常区。除了利用现存记录的磁场数据以及卫星的实时观测,通过研究岩石也可以得到地球过去的磁场信息,目前古地磁学学者认为地球主磁场至少存在35亿年,并且地磁极曾发生过多次倒转。

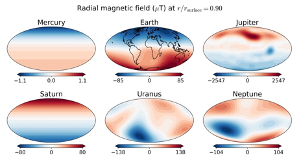

行星磁场

与地球并不完全相同,行星磁场大小、形态各异。火星如今没有全球性大尺度的磁场,只具有小尺度的剩余地壳磁场,但其早期应当存在大尺度磁场。月球目前只有小尺度磁场,通过现有样品分析,至少35亿年前它具有全球尺度的磁场。水星具有一个南北不均匀的偶极内禀磁场。巨行星都具有磁场,木卫三虽然只是一颗卫星也具有磁场。通过行星磁场谱分析,能够判断行星磁场为内禀磁场还是岩石圈剩磁。

发电机理论及地球内部

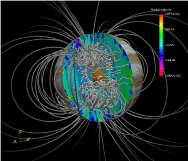

发电机运行的条件包括早期的种子磁场、导电流体层以及足够复杂的流体运动,导电流体在磁场中运动,产生感应电流从而产生磁场,形成闭合循环,从而形成大尺度的全球磁场。密度、行星自转变化、重力、潮汐、磁场、地震波、天体化学、矿物物理都能够约束行星内部结构和成分。根据卡文迪许扭秤实验测得的地球密度,19世纪开始学界认为地球内部具有流体,通过地震学观测研究,目前我们认为地球结构分为地壳、地幔、液态外核、固体内核。

行星磁场模拟及其内部结构

假定液态外核存在对流运动,我们可以通过数值模拟得到地球发电机的模拟结果,高精度得到磁场变化过程、磁极倒转过程。通过地震学知识,同样可以得到月球和火星的内部结构特征,可通过数值模拟得到相应的磁场模型。水星的平均密度揭示其具有较大金属核,通过地面雷达观测的自转变化揭示了水星确实拥有液态核。通过多种手段,科学家们也在逐渐认识其他行星的磁场及内部结构。例如土星环成为了土星天然的地震仪,科学家们能够从中获取很多信息。

主讲人介绍

林玉峰,南方科技大学地球与空间科学系副教授,博士生导师。2007年本科毕业于武汉大学,2010年获北京大学固体地球物理硕士学位,2015年3月获瑞士苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)博士学位。2015年3月至2018年8月在英国剑桥大学应用数学与理论物理系从事博士后研究。2018年9月入职南方科技大学。主要从事地球与行星磁场、行星内部流体力学、系外行星等方面的研究。在JFM, ApJL, EPSL, MNRAS, Physics of Fluids等国际知名期刊发表论文十余篇,主持国家自然科学基金和国防科工委民用航航天项目等科研项目4项,担任《地球物理学报》和《地球与行星物理论评》期刊编委。2022年获国际大地测量与地球物理联合会地球深部委员会青年科学家奖 Doornbos Memorial Prize。