天外来客:太阳系小天体的那些事——张晓静

2022年7月15日,中国航天科技创新研究院的张晓静博士以线上报告的形式为天元太空探索暑期学校作题为《天外来客:太阳系小天体的那些事》科普讲座。

太阳系中的小天体是指环绕太阳运行的除行星和矮行星外的其他天体,包括小行星、彗星和流星体。小行星由于其与地球生命起源的密切联系、对地球空间安全的潜在威胁以及潜在的资源储量等受到人类社会的广泛关注。

报告从小行星的基本情况和小行星与地球的“爱与恨”两个部分对小行星展开全面系统的介绍。报告针对近地小行星这一热门话题,通过解释小行星轨道迁移的基本原理,来帮助同学们理解近地小行星对地球的潜在威胁问题,又穿插“6号车站”、“2019 OK事件”、“车里雅宾斯克撞击事件”等多个小行星与地球近距接触的真实案例,逐步拉近听众与小行星的距离。报告最后指出人类未来会以“爱”、“恐惧”和“贪婪”这三种交织在一起的态度来面对、研究和利用小行星,并与之在太阳系中共存。

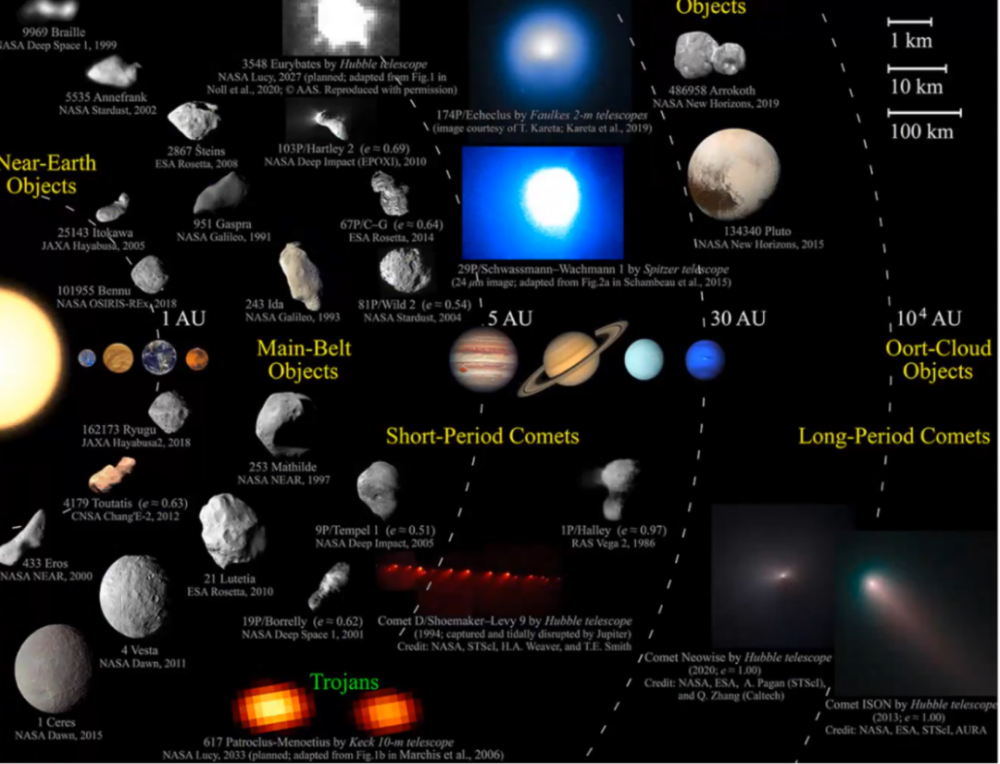

太阳系中的小天体分布(Zhang & Michel,2021)

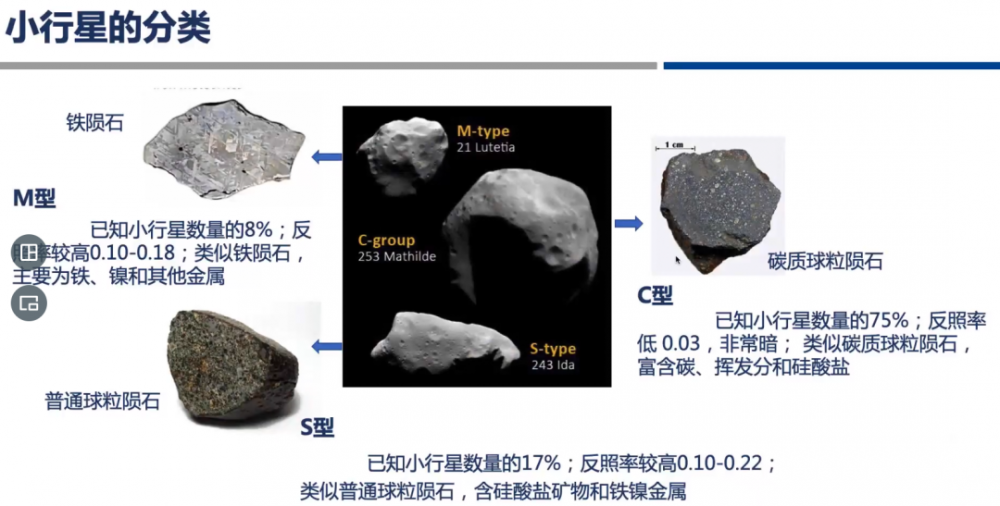

在小行星的基本情况部分,报告从起源、发现历程、分类和命名标准、分布情况和结构特征等6个方面展开详细的介绍。小行星起源于未完成的行星遗骸或是太阳系形成过程中的“残余物”。按距离太阳远近区分可分为近地小行星、主带小行星、特洛伊小行星、半人马小行星和海王星外小行星。按成分主要可以分为C、M和S型。体积较小的小行星形状一般极不规则,多数结构呈“碎石堆”特征,表面形貌和结构具有类似“lag deposit”的特征。近地小行星来自于小行星带,该带内的小行星受到撞击和雅科夫斯基效应(YORP)发生轨道迁移进入木星附近的“Kirkwood gap”,进一步受到木星的引力作用,致使一部分小行星进入行星穿越轨道,并最终来到近地空间。

在“爱与恨”部分,报告对地球水来源于小行星撞击、恐龙灭绝于小行星撞击、小行星的地质资源利用的可能性及优劣等热点问题进行探讨,介绍了国内外小行星搜寻、监测和探测的前沿进展,以及人类应对小行星撞击的多种预案。

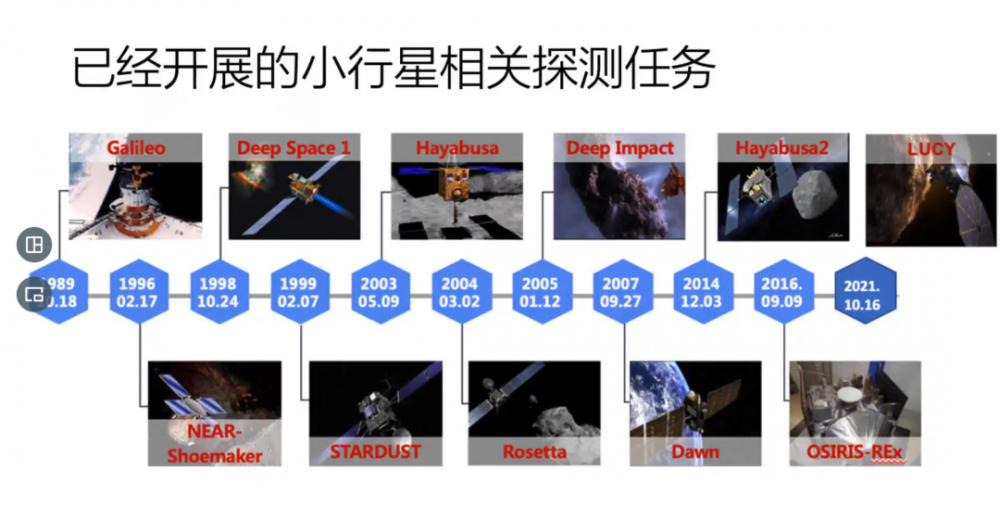

已开展的小行星相关探测任务

主讲人介绍

张晓静,博士,现就职于中国航天科技创新研究院。于2009 年在中国地质大学(武汉) 获得资源勘查工程工学学士学位,2011 年在中国科学院地质与地球物理研究所获矿床学理学硕士学位,2015年瑞典斯德哥尔摩大学获得地质学博士学位,而后先后在日本名古屋大学和台湾省中研院从事博士后研究。一直致力于地球及行星科学领域的研究,曾主要在北极地区进行科考工作。现主要从事地外行星表面特性研究和小行星探测科学技术研发相关工作。