行星科学与人类文明——魏勇

2022年7月11日,中国科学院地球与行星物理重点实验室主任,中国科学院地质与地球物理研究所副所长魏勇研究员为天元太空探索暑期学校作题为《行星科学与人类文明》的报告。报告主要分为行星科学对现代人类生活的改变、行星科学对于人类文明的影响、行星科学的历史与未来发展三个部分。

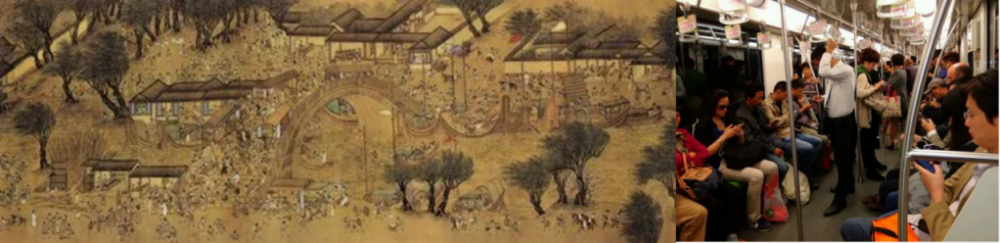

在报告的开头,魏勇老师以手机为例,阐述了现代生活的巨大改变。在十几年前,人们很难想象用手机进行点外卖、发微信这样的活动。其实最近一二十年内巨大的改变与行星科学有着密切的联系。从历史的角度看,这种变化更加明显,从北宋时期清明上河图描绘的熙熙攘攘的人群、清末民初街道上的车水马龙、上世纪八、九十年代的集体活动等,到如今人们在人群中独居——即大规模协作网络中的个体孤立状态,人们在短短的几十年内,改变了之前数千年的群居状态。如果追溯这种改变是如何产生的,那么不得不提及大规模协作网络,它被认为是对人类生活影响最大的一项发明,也被称为互联网(Internet)。

清明上河图 现代生活图

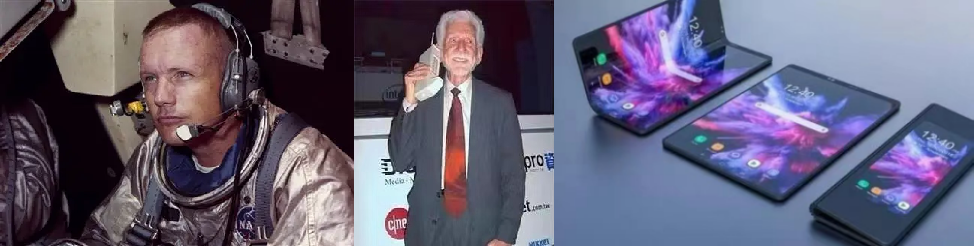

它的前身是阿帕网,建立于1969年,主要目的是连接美国五角大楼、空军基地、国防部等重要部门的计算机。那么是什么驱使美国研发这一技术呢?就是著名的阿波罗项目。据统计,阿波罗项目的花费高达30亿美元,在1965年,为阿波罗项目工作的人员超过40万人。数十万人为了一个目标而工作,在人类历史上可能只有秦始皇修筑长城等事件可以媲美。然而与修筑长城这类工程不同的是,阿波罗项目需要工作人员协同工作,一架航天飞机包含数百万个零件,任何一个零件的不合格都会导致发射失败,为了协调如此多的人员完成如此复杂的项目,互联网应运而生。其实不仅如此,对人类生活影响第二大的发明——手机,也是受深空探测驱动发明的。在太空中,宇航员与地球的联络只能依靠无线电通讯,这一技术的民用化催生了手机。手机上的摄像头最初也是飞船上用于进行天文观测的仪器。

如今的所有科技,正朝着使人们能够独居的方向发展。为什么会这样,正是因为所有与深空探测有关的科技都朝着一个方向发展,即实现宇航员的最低生活保障。宇航员需要能够在太空中实现一段时间的独立生活并安全返回,因此一系列的深空探测科技发明都是为了满足宇航员生存、沟通和返回的需求。为了满足宇航员的营养均衡,配方奶粉应运而生。在太空舱的密闭环境里,空气和水都是需要循环利用的珍贵资源,因此才有了空气净化器和净水器的发明。替代钨丝灯泡的LED照明设备,最初也是为了太空舱服务的。

太空中的LED灯实验-生活中的LED灯

除此之外,3D打印、虚拟现实、云计算、记忆枕头、假肢、太空被、尿不湿......这些你想得到和想不到的,最初都是为了宇航员发明的。如果你觉得有一个东西特别奇怪,又不知道人类为什么会有这种发明需求时,十有八九它就是太空探索产品的转化。

如今我们在地球上也过上了接近太空中的生活,其中最大的保障系统就是外卖,中国的外卖市场从2013年至2018年一直在增长。外卖的需求越多,说明人们对于社交的需求越少。虽然如今人们的生活依赖于整个人类体系,但给个体的感观是一个人也能很好地生活下去。人类和社会的改变,都由一个明确的人类需求所驱动。人类对于速度的追求,导致了自行车、汽车、飞机的诞生。人类对于深空探测的追求,导致了改变人类生活的技术出现。就如20年前的人们无法想象自己离不开手机一样,乔布斯曾经说过:“消费者不知道自己想要什么,除非你把它摆在他们面前。”当人们安于现状时,并不知道生活的上限是什么,而当一项新的技术因为某种驱动诞生、出现在公众眼前,人们才发现这样的生活更好。我们的生活,正是这样由深空探测驱动产生的技术一点一滴改变的。

回顾了过去几十年行星科学对于人类社会生活的改变,魏勇老师将视界抬升至更高,从更长远的角度看待行星科学对于人类文明的影响。大约120年前,英国学者提出了人类文明三期论,最为普遍的看法是将人类文明分为石器时代、青铜时代和铁器时代。目前人类文明仍处于铁器时代,但新的时代很快就将到来。如果从工具的角度划分,人类社会又能划分为蒸汽时代、电气时代和信息时代。魏勇老师别出心裁,将人类时代划分为体力工具时代、智力工具时代和意识工具时代。目前的人类社会正处于智力工具时代,其标志是工具使得人们的体力和智力得到增强,个人能够部分理解和掌握所使用的工具(计算机、机器人)。而人类文明的下一阶段将是意识工具时代,工具不仅能提升人类的体力和智力,还将拥有自我意识。

行星探索在科学史上是非同寻常的,这门学科几乎是在一个深奥的研究专业被远远超出其控制范围的事件突然提出到突出地位的瞬间诞生。1957年,苏联发射了人类历史上第一颗人造卫星,太空竞赛由此拉开帷幕。这一过程中,随着二战发明的火箭技术被应用于深空探测,行星科学由此建立。太空竞赛将战争从地面拉向了宇宙,如今太空探索带动着科技的发展,太空的比拼拉动了技术的进步、经济的发展、综合国力的增长。然而光速的限制,带来了深空探测最大的困难——通讯延迟。光从地球到月球需要1.28秒,到火星最少需要183秒,到木星大约需要43分钟。如此高的通讯延迟,使得深空探测的探测器在入轨、着陆等过程中无法依赖地面人员的指挥,需要有自我判断能力。在更久远的将来,太空基地的建设,更是离不开工具的自我意识。深空探测的这种需求,意味着意识工具时代必将到来。

东西方行星科学的起源有很大不同,研究行星科学的目的也不一样,这使得东西方的发展脉络有很大不同。在东方,行星科学的研究主要依赖于孔子提出的“天人感应”以及董仲舒提出的“天人合一”学说,期望用行星的运动规律映照人类社会发展的规律。而西方对行星的研究源自亚里士多德和托勒密,期望利用数学去描述行星运动的规律。

在托勒密时代,对行星的研究仍属于天体力学的范畴,行星科学真正的开端在1609年。在这一年,伽利略改进了望远镜,使得望远镜的放大倍数达到10倍,能够观测到其它行星的细节。在这之后,最有里程碑意义的事件乃是1969年阿波罗11登月,带回了月壤样本,使得科学家们能够用研究地球的方法来研究月球,天文和地质两大学科由此交汇。

伽利略望远镜 阿波罗登月

我国的行星科学虽然起步晚,但是起点很高。在2018年12月4日,我国举行了一次建设方案的论证会,这次论证会由中国科学院大学、北京大学、中国科学技术大学等13家高校代表和7家中科院研究所共同参与,现场25位评委全票支持行星科学的建设方案。紧接着,在2019年1月6日,在包括白春礼院士和李树深院士等20多位院士的评委审核下,中国科学院大学通过了行星科学一级学科的建设方案。2019年7月2日,包括中国科学院大学、北京大学、清华大学、中山大学、南京大学、浙江大学等高校在内的27家机构共同组建中国高校行星科学联盟。参加联盟成立大会的还有10位院士、50多位校长院长,还有教育部、科技部和国家航天局的相关负责领导。2021年6月,第一届全国行星大会在苏州召开。我国的行星科学已经从一校自建进入多校共建的快车道。

魏勇教授从生活出发,拉近了同学们与行星科学的距离,激发了同学们对行星科学的学习热情,并坚定了未来用科学改变生活的决心。

主讲人介绍

魏勇,中国科学院地球与行星物理重点实验室主任,中国科学院地质与地球物理研究所副所长,中国科学院大学地球与行星科学学院副院长,中国科学院地球科学研究院副院长,中国地球物理学会理事,《Earth and Planetary Physics》常务副主编,《中国科学·地球科学》编委,《地球与行星物理论评》副主编。国家杰出青年基金获得者、中科院 A 类先导鸿鹄专项首席科学家、中国首次火星探测计划“天问一号”首席科学家助理、中国高校行星科学联盟秘书长。长期从事行星多圈层、行星磁场与宜居性演化、行星探测等方面的研究。在 Science、Nature Astronomy、Nature Communications、PANS、NSR 等期刊发表论文 170 余篇,出版学术专著 2 部。曾获 EGU “Outstanding Young Scientist Award”、“中国科学院青年科学家奖”、“中国青年科技奖”、“科学探索奖”等奖项。