行星高层大气团组在火星光电子能谱跨晨昏线演化研究中取得进展

除了热的离子和电子,超热的光电子也是火星电离层中普遍存在的成分。通过与中性大气的碰撞,光电子对火星高层大气的局地电离、加热和气辉辐射有重要贡献,因此引起了学界的广泛关注。同时,光电子也可以用来推算双极电场的强度,这对于评估火星的等离子体逃逸是非常关键的。

与地球和其它类地天体类似,火星光电子由日侧太阳极紫外辐射和软X射线电离大气中性成分产生。虽然只在日侧产生,光电子因为跨晨昏线输运也经常在较深的夜侧被观测到。过去的几十年里,光电子受到一系列专门项目的广泛研究,例如火星全球勘测者(Mars Global Surveyor)、火星快车(Mars Express)以及火星大气及挥发分演化项目(Mars Atmosphere and Volatile Evolution,MAVEN),然而现有的对火星夜侧光电子的研究集中在其发生率上,很少关注具体的能谱结构。

最近,崔峻教授带领的团队中山大学大气科学学院行星环境与宜居性研究实验室中的硕士生程岳铭,在地球物理杂志的行星子刊上发表了文章“火星电离层光电子能谱跨晨昏线演化”,发现并成功解释了火星高层大气中光电子在跨过晨昏线后的能谱演化。

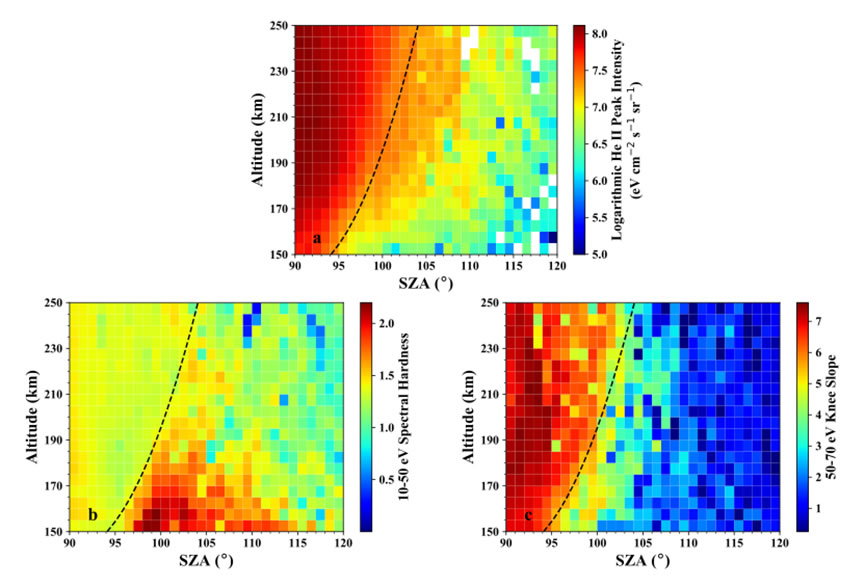

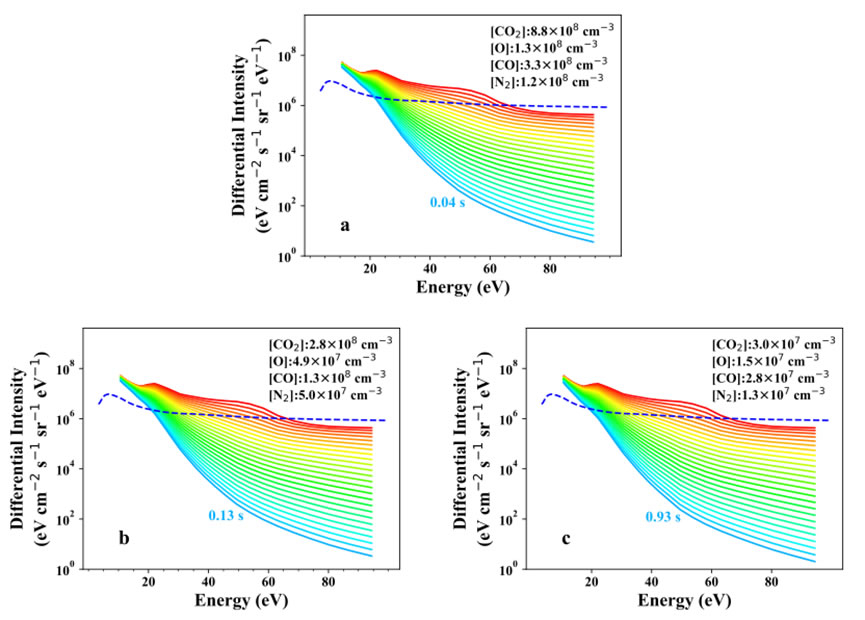

光电子的产生过程使得其能量分布具有明显区别于其它高能电子的结构,同时,团组在之前的研究中提出除能谱特征外,用能量范围在10-50 eV的能谱斜率参数化表示的典型光电子能谱整体形态,可以作为光电子和中性大气复杂作用的诊断,这一参数被称为“硬度”。对大量MAVEN SWEA数据的分析的显示(图1),在跨过极紫外分界线后:(a)He II峰变得更不明显,(b)能谱中能量范围10-50 eV的部分硬化,(c)能谱陡降区软化。这些不同的观测结果被认为表征了日侧高度非热的、具有多种结构的光电子能量分布,在日夜输运过程中逐步向夜侧热的、平滑的分布演化的趋势。同时,基于局地能量衰减假设的简化模型计算,我们充分解释了“大气吸收”效应在跨越晨昏线进入夜侧后对光电子能量分布的调制作用(图2)。虽然没有精确的光电子输运模型,我们的估计表明典型的光电子能量分布发生e倍改变需要穿过约1.5×1015 cm-2 的中性大气柱密度,为满足这一条件,高海拔区域的光电子在模型预测的时间范围内会穿过较大的水平距离。

我们对光电子能谱变化的深入研究,提供了更多关于磁力线分布的线索,在主要的中性大气成分的三维空间分布作为先验条件已知的情况下,连接日夜侧的磁力线空间分布可以由此推导出来。