无处不在的一氧化氮——从地球到火星

摘要:一氧化氮(NO)是自然界中一种常见的双原子分子,在地球和其它行星的高层大气中也普遍存在,而NO在地外天体高层大气中的含量是非常难测量的。近期,中山大学崔峻教授基于最新的美国国家宇航局数据,首次准确得到了火星高层大气中的NO含量及其昼夜变化规律。研究结果表明NO在日侧的含量通常比夜侧高至少1000倍,其根源在于NO主要在火星日侧通过N2分子吸收太阳辐射而形成,当火星自转至夜侧时,NO通过与大气中N原子发生化学反应而快速消耗。该项研究对于理解大气化学和电离层化学基本规律具有重要的启示作用。

一氧化氮(NO)是自然界中一种常见的双原子分子。我们知道它是有毒的,可以损害呼吸道,同时也是制造硝酸、漂白剂等的重要原料。那么离开了我们日常生活的环境,NO扮演了什么样的角色?这是一个学术界普遍关注的有趣话题。例如我们知道,在80公里以上的地球高层大气中,NO也是一种重要的成分:它具有活跃的辐射特性,可以把热能转化成辐射能释放出去,因此可以影响高层大气的温度结构;同时,它也有着活跃的化学特性,可以向下输运至平流层并通过催化作用分解大气中的臭氧分子,因此与我们耳熟能详的臭氧层空洞的形成也有着一定的关联。

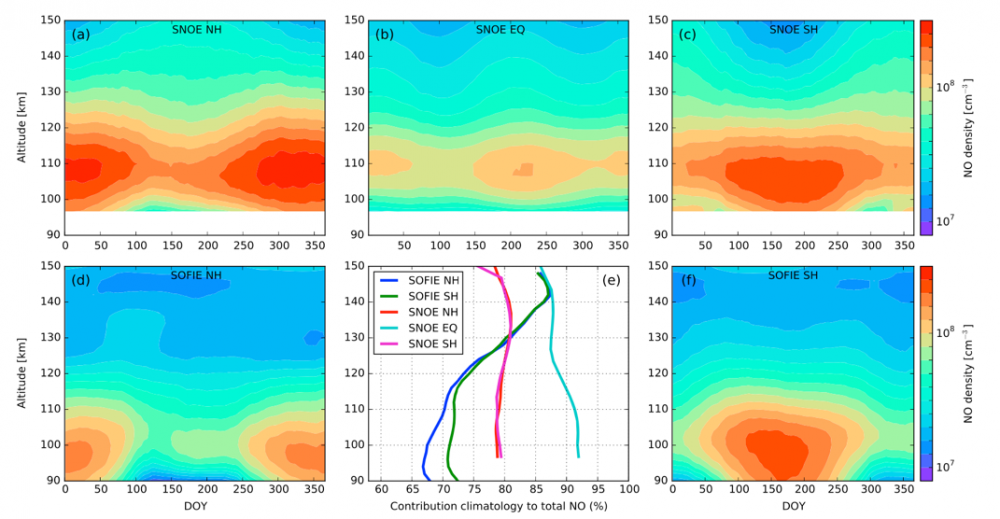

图一:基于SNOE和SOFIE卫星观测得到的地球高层大气NO分布(摘自Hendrickx et al., 2017)

地球高层大气中NO的测量手段主要是通过荧光散射的方式开展,来源于其在215纳米的辐射特性,被称为伽马带。产生这种辐射首先需要太阳光的照射,因此相关测量只能在地球的日侧开展。在地球夜侧,NO也具有同样的辐射特性,但是其产生机制不再是荧光散射,而是源于大气中的O原子和N原子的复合过程,因此这一辐射特性不能直接用于度量NO的含量。自20世纪70年代以来,美国发射了多颗关注地球高层大气NO含量的卫星,包括SME、SNOE、SOFIE等。卫星数据的获取催生出一大批学术成果,极大的加强了我们对地球高层大气中NO的分布和变化性的理解。一个重要的结论就是:在低纬,太阳X射线辐射对NO含量起到了重要的调节作用;而在高纬,极区高能电子的沉降则起到了更重要的作用。

离开地球,我们看一看我们的近邻世界—火星,其高层大气中的NO具有什么样的分布和变化性呢?回答这一问题要比地球难得多!问题根源在于对火星,我们很难开展NO的215纳米辐射测量。这主要是由于火星大气中含有远高于地球大气的CO2分子和CO分子含量,特别是CO,在相邻波长范围内有很强的辐射特性,俗为卡梅隆带,其过于明亮以至于掩盖住了NO的215纳米辐射。

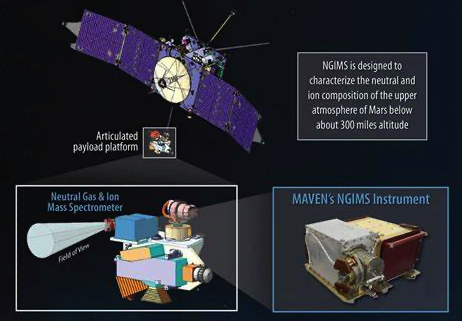

图二:马文号卫星(MAVEN)及其上搭载的高精度质谱仪(NGIMS)(摘自美国国家宇航局网站)

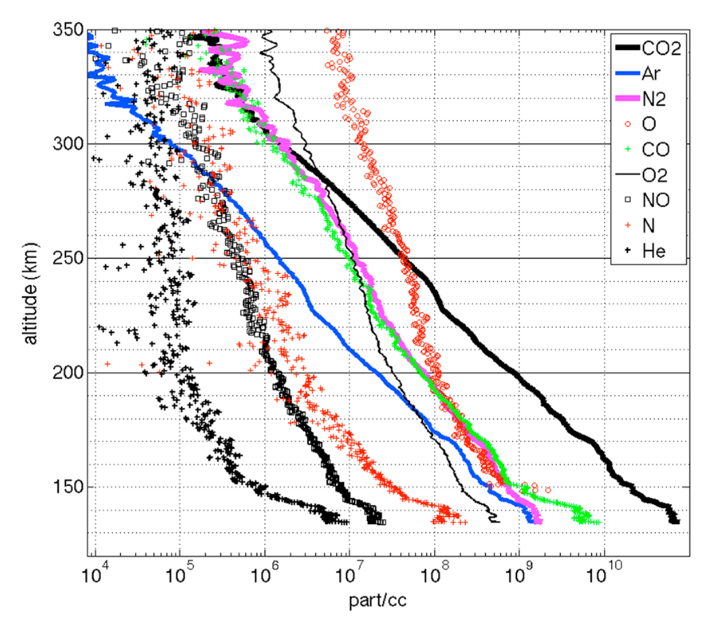

图三:基于马文号卫星高精度质谱仪数据最初发表的火星高层大气各成分随高度的分布(摘自Mahaffy et al., 2015),其中黑色方框表示NO,后续研究表明这一NO分布存在巨大的误差,为寻找其它更可靠的NO测量方式提出了需求。

近期美国向火星发射了马文号探测器( MAVEN,全称为火星大气与挥发物演化卫星),其上携带了一台高精度质谱仪(NGIMS,全称为中性气体与离子质谱仪),原则上可用于测量火星高层大气中的NO含量。然而在卫星到达目的地并开始工作以后,我们才发现之前的科学预期过于理想。这是因为质谱仪数据分析表明:仪器测量的NO并不是大气中真实存在的NO,而是大气中的N原子和O原子进入仪器以后,在仪器内壁发生表面化学而形成的“额外”NO。类似的机制也会影响大气中其它成分的测量,例如H2分子、O2分子等等。总之,只要在仪器内壁上“额外”产生的气体含量高于大气中真实存在的气体含量,则这种气体成分就变得“不可测量”。上述效应俗称为质谱仪的“壁化学”效应,极大制约了高精度质谱仪的功能实现。

近期,中山大学崔峻教授提出了一种基于马文质谱仪数据间接估算火星高层大气NO含量的方法,即综合考虑NO的化学形成和损失过程,结合相关成分的观测数据,如CO2分子、N2分子等能够被质谱仪精确测量的成分的数据,“反推”什么样的NO含量才能满足化学平衡条件。具体而言,我们发现NO主要产生机制是CO2分子和激发态N原子的反应,主要损失机制为NO和基态N原子的反应;而基态和激发态的N原子均可以通过N2分子吸收太阳紫外辐射产生。我们的方法不仅能够有效获得火星高层大气中的NO含量,同时也可以获得另外两种相关成分,即基态和激发态N原子的含量。这两种单原子成分也是无法通过马文卫星高精度质谱仪进行直接探测的。

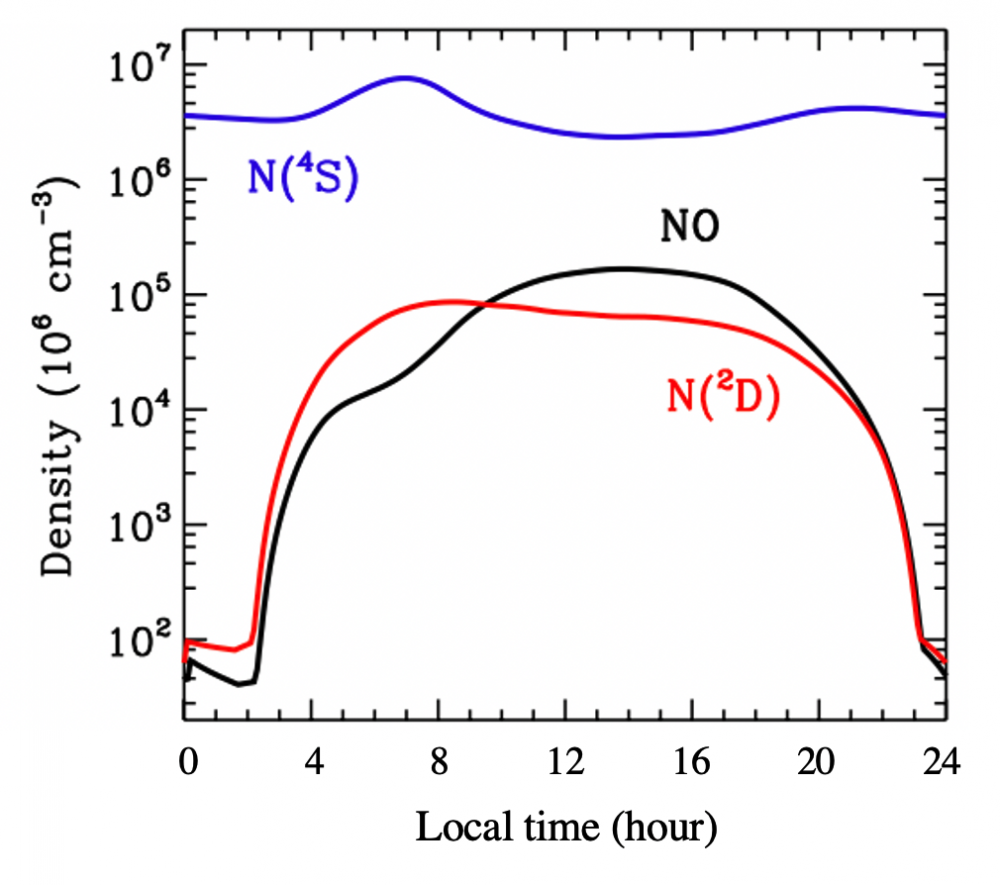

图四:NO分子和N原子在火星高层大气160公里高度处的昼夜变化规律(摘自Cui et al., 2020),其中蓝色和红色分别表示基态和激发态的N原子含量。

基于上述方法,我们首次获得了火星高层大气中NO和N原子含量的昼夜变化规律,结果表明:NO和激发态N原子在日侧和夜侧的含量相差3个数量级,而基态N原子的含量则相差很小,出于一个相对稳定的水平。这一现象的根源在于:NO和激发态N原子的化学寿命比较短,当火星自转至夜侧的时候,产生二者的“源“(即太阳辐射)消失,但二者在高层大气中依然可以通过化学反应快速消耗;而对于基态N原子,其化学寿命较长(可以到上百年),所以当火星自转至夜侧且”源“消失的时候,还能有大量的日侧所产生的基态N原子残留至夜侧。

上述结果近期发表在国际主流SCI期刊地球物理快报(Geophysical Research Letters, Cui et al., 2020)上。论文第一作者和通讯作者为中山大学大气科学学院崔峻教授,长期从事行星物理学方向的研究,迄今共发表SCI论文90余篇,引用1700余次,于2015年获得国家自然科学基金委杰出青年基金的资助。崔峻教授于2019年牵头成立了中山大学行星环境与宜居性研究实验室(Planetary Environmental and Astrobiological Research Laboratory, PEARL),现包括科研人员和研究生共40余人,是我国新兴、富有活力的行星科学领域科研和人才培养基地。实验室成员广泛参与卡西尼、火星快车、金星快车、马文号、信使号等欧美重大深空探测项目,多次获得美国国家宇航局和欧洲空间局颁发的团队及个人奖项。

参考文献:

- Cui, J., et al., Nitric oxide abundance in the Martian thermosphere and its diurnal variation, Geophysical Research Letters, 2020, 47, e2020GL087252, doi:10.1029/2020GL087252.

- Mahaffy, P.R.,etal., Structure and composition of the neutral upper atmosphere of Mars from the MAVEN NGIMS investigation, Geophysical Research Letters, 2015, 42, 8951-8957, doi:10.1002/2015gL065329.

- Hendrickx,K.,et al.,Relative importance of nitric oxide physical drivers in the lower thermosphere, Geophysical Research Letters,2017,44,10081-10087, doi:10.1002/2017GL074786.