真极移影响行星宜居性—侏罗纪东亚古环境突变机制揭秘

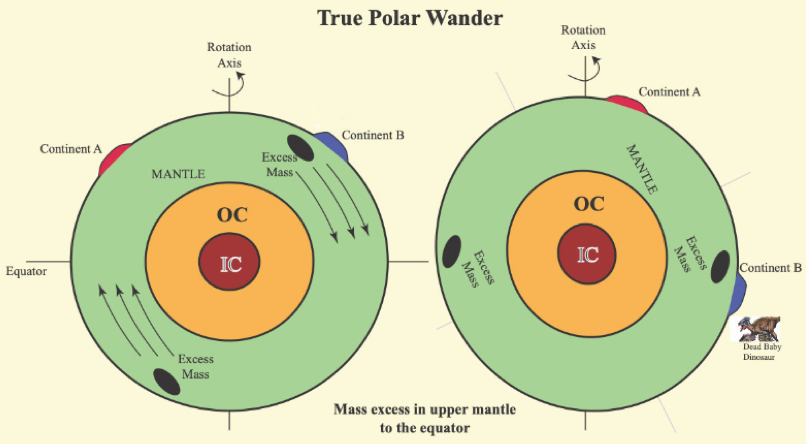

真极移是行星表面(整体上)相对其自转轴的运动,大规模真极移通常是行星深部质量不均衡引起的。真极移导致行星表面太阳辐射能量的重新分布,因而直接影响行星环境(图1),是连接行星深部过程和表层环境演化的关键纽带之一。地球在漫长的地质历史时期经历了多次真极移事件,研究地球真极移的历史,对于探索地球古环境演化的深部驱动机制具有重要意义。此外,太阳系的行星可能普遍发生过真极移,真极移的研究因此又具有比较行星学意义。

图(1)真极移过程(以地球为例)及其环境效应示例。

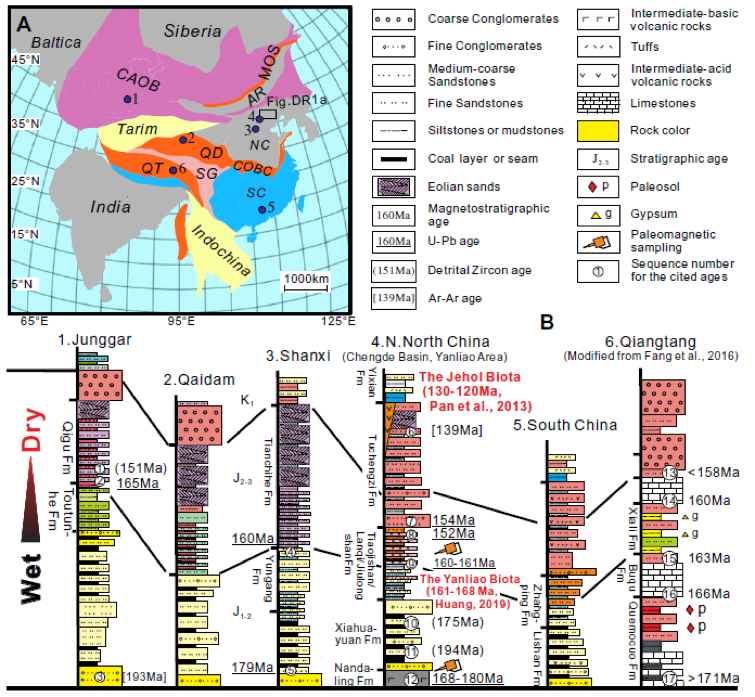

中国大部分地区在中、晚侏罗世期间经历了一次剧烈的干旱化过程,在沉积记录上表现为上侏罗至下白垩统含蒸发岩和风成砂的红层替代了上三叠至中侏罗统以暗色为主导的含煤系地层(图2)。这次干旱化是东亚古环境演化史上的划时代事件,奠定了晚中生代以来该地区的气候格局,自此,该地区长期延续着行星风系下以干旱为主旋律的气候特征,直到中新世青藏高原隆升到一定高度导致东亚季风的形成。然而,东亚侏罗纪干旱化事件的时空范围和驱动机制长期以来都是一个谜,以往研究者通常认为局部地形造成的雨影效应或者Pangea巨型季风系统(Mega-monsoon)的消亡可能是东亚侏罗纪环境巨变的原因,但这种观点缺乏地质证据支持。

图2: 东亚侏罗纪-早白垩世古环境演化。

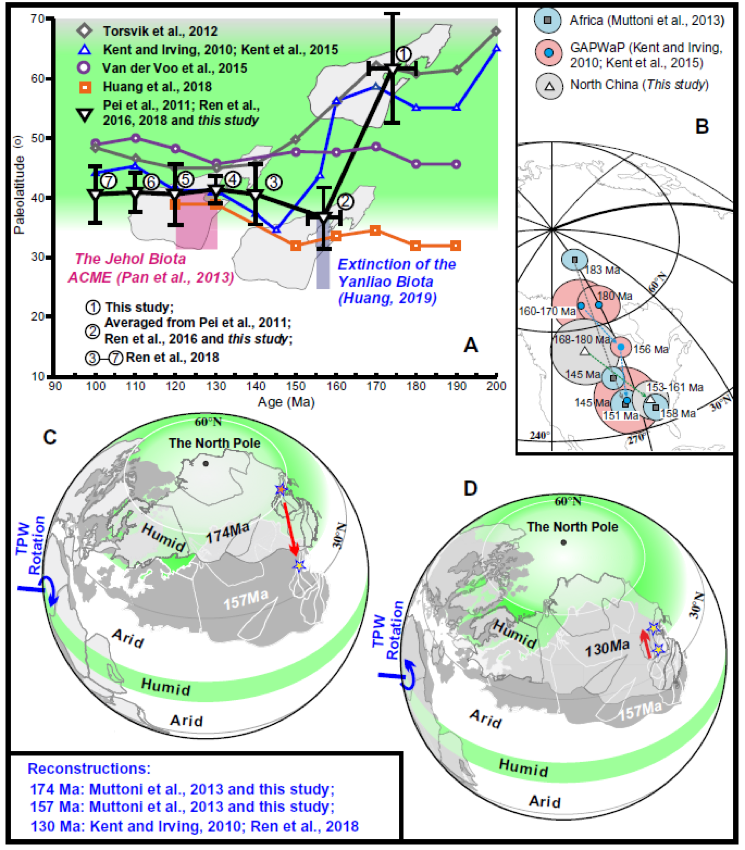

针对这一问题,易治宇副教授与中国地质科学院地质研究所柳永清研究员、佛罗里达大学Joseph Meert教授对华北侏罗系火山岩进行了系统的古地磁和年代学研究。冀北、辽西地区南大岭组(~168-180 Ma)及髫髻山组(~153-161 Ma)火山岩的古地磁结果首次揭示出华北地块在约174Ma至157Ma期间发生了约2800公里的南向漂移(以北京为参考,古纬度由~62°N漂移至~36°N)。东亚陆块群(华北、华南、塔里木、阿穆尔、羌塘、柴达木)相应地由~40-65°N漂移至~10-35°N(图3C)。同时,该研究组还对东亚地区海、陆相盆地的沉积记录进行进一步的分析,进一步明确了侏罗纪干旱化事件发生的时代为 ~165-155Ma,影响范围超过1000万平方公里,并这一事件称之为“侏罗纪东亚大干旱化事件”(“Great Jurassic East Asian Aridification”,图2)。由于东亚地块快速南向漂移的时间(~174-157Ma)与大干旱化发生的时间(~165-155 Ma)基本吻合,并且东亚地区的古环境变化特征符合行星风系下板块跨气候带迁移的特点(东亚地区整体上由温带湿润带迁移至热带/亚热带干旱带),该研究认为是板块漂移驱动了东亚地区侏罗纪古环境变迁。

侏罗纪至早白垩世期间欧亚、北美、非洲都记录了一次快速的视极移事件(即所谓“Jurassic massive polar shift”)。通过全球古地磁数据对比,该研究进一步揭示华北地块观察到快速视极移可与上述大陆的视极移曲线进行对比,因此,侏罗纪华北地块匪夷所思的大规模南向运动很可能是全球真极移的一部分(图3B),由此该研究认为真极移很可能是驱动东亚侏罗纪剧烈干旱化的根本原因。

中侏罗至早白垩世期间燕辽地区非常完美的保存了两个生物群的化石,即著名的燕辽生物群和热河生物群,这些生物群的兴衰与燕辽地区古环境变迁密切相关。通过燕辽地区古纬度及古生物演化时间序列对比,该研究进一步认为真极移驱动的环境变迁很可能导致了燕辽生物群在~155-160 Ma的消亡,并为热河生物群在~130-120Ma的重新兴起创造了有利的环境条件(图3A)。

图3:侏罗纪-早白垩世真极移与东亚古环境变迁。

该项成果近期发表于知名地学期刊Geology(Zhiyu Yi*, Yongqing Liu, Joseph G. Meert. (2019). A true polar wander trigger for the Great Jurassic East Asian Aridification. Geology. 47 (12): 1112–1116. doi: https://doi.org/10.1130/G46641.1)。佛罗里达大学官方网站(https://news.ufl.edu/2019/11/re-arranging-earth-bad-news-for-dinosaurs/)、美国国家地理频道(https://www.nationalgeographic.com/science/2019/11/earths-odd-rotation-may-solve-ancient-climate-mystery/)以及国家自然科学基金委(http://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab448/info76560.htm)对该项成果进行了报导。