同步轨道变化对电离层TEC探测的影响

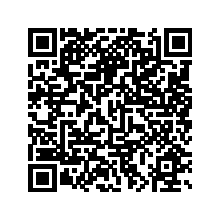

基于全球导航卫星系统(Global Navigation Satellite System,GNSS)播发的导航载波信号可以解算用户位置,从而实现高精度定位服务。卫星载波信号经过电离层后再到达接收机端,由于电离层是色散介质,会对载波信号的传输造成延迟效应,这很大程度上影响了卫星导航定位的精度,而电离层总电子浓度(total electron content, TEC)是决定这一延迟程度的主要因素。TEC是卫星与接收机信号路径上的电子浓度总和,一般利用卫星载波延迟时间反演计算信号路径的斜向TEC,并将其转化为电离层穿透点(ionospheric pierce point, IPP)处的垂直TEC(图1)。

图1. 电离层等效面、电离层TEC及卫星星下点示意图。

随着北斗导航系统的建立与完善,GEO卫星逐渐增多,使用GEO卫星进行的电离层研究逐渐增多。在大多数基于GEO的电离层研究中,GEO卫星的位置在地心地固(Earth-centered, Earth-fixed,ECEF)坐标系中被假设是固定的。因此,基于GEO的TEC是沿着一个没有空间变化的固定路径获得的,可以准确地确定电离层特定空间位置处的TEC随时间的变化。

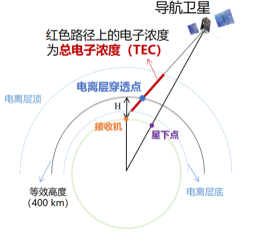

图2. 卫星所受摄动力示意图。

GEO卫星的电离层研究优势建立在GEO卫星与地球不存在相对运动的假设上,但实际上地球同步轨道卫星由于受到进入轨道时的初始偏差、地球非均匀重力场、月球-太阳引力摄动和太阳辐射压力等多种摄动因素的影响(图2),地球静止轨道难以保持稳定,也即计算获得的垂直TEC存在位置上的偏移,从而使得电离层TEC探测存在误差。

近期,行星环境与宜居性研究实验室钟嘉豪副教授课题组在GPS Solutions上发表题为“Assessment of the orbital variations of GNSS GEO and IGSO satellites for monitoring ionospheric TEC”的学术论文,系统计算了多颗GEO卫星和IGSO卫星的星下点及与珠海GNSS接收机对应的电离层穿透点位置变化,探究了地球同步轨道卫星轨道的日、年变化特征及其对电离层TEC探测造成的影响。该研究基于多颗卫星的精密星历与广播星历,认为地球同步轨道卫星的轨道变化较为明显,使得其引起的电离层TEC探测误差不可忽略。具体发现如下:

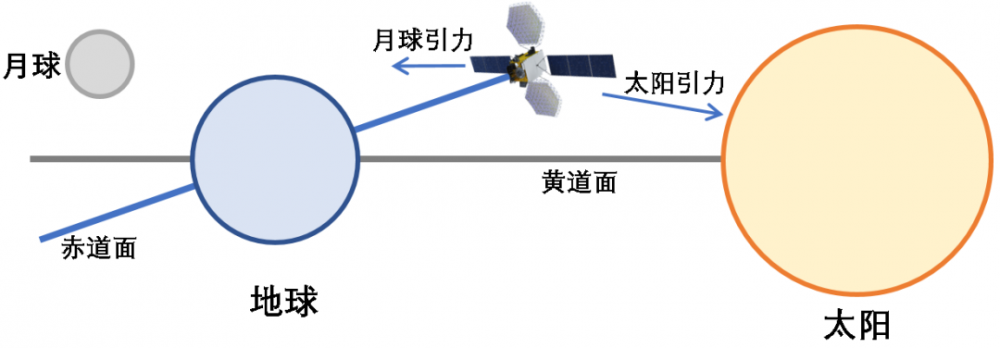

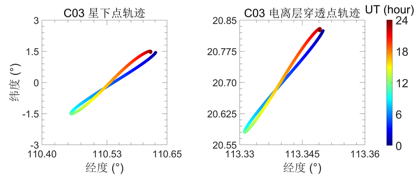

(1)GEO卫星的星下点都不是严格相对地球静止的,每颗GEO卫星的星下点都表现为一个周期约为24h的近似闭合曲线,如图3所示。星下点轨迹的典型形状类似于一个椭圆。星下点纬度方向上的漂移(0.5至3度)通常大于经度方向上的漂移(小于0.5度)。

图3. GEO卫星星下点随经度和纬度的变化。伪彩色表示星下点坐标对应的UT时刻。

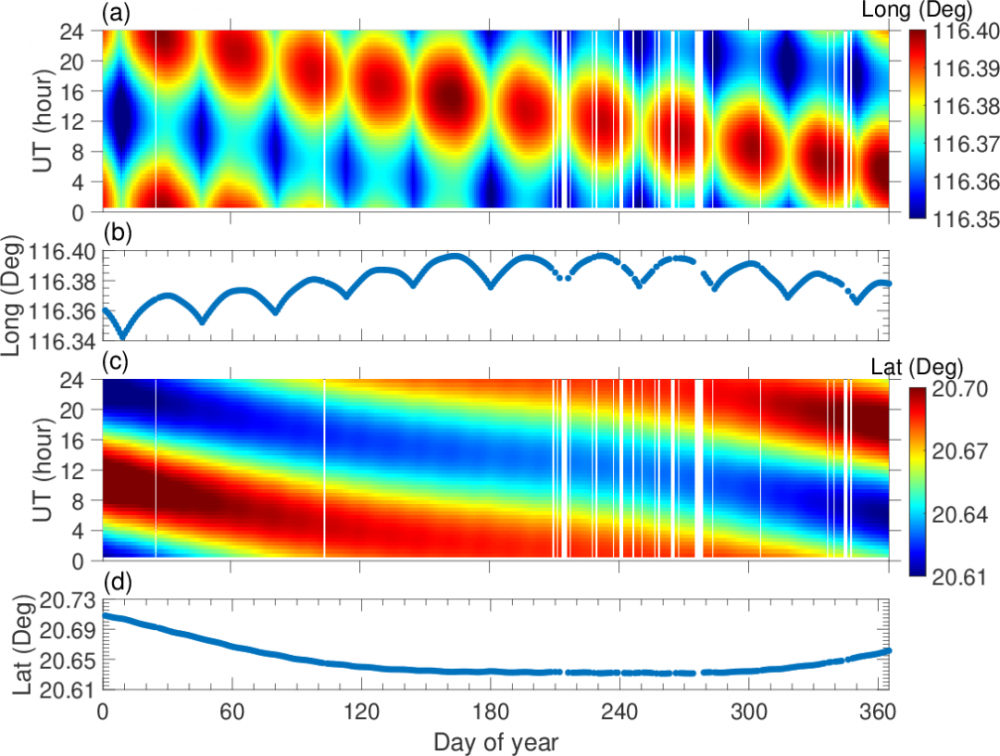

(2)GEO卫星的轨道变化引起的电离层穿透点轨迹在一天内发生了显著的变化(图4),其轨迹类似于图1所示的星下点轨迹。总体而言,IPP轨迹的漂移通常在纬度上不超过0.5°,在经度上不超过0.3°。图5 显示大多数TEC的百分比差异可以达到1%以上。TEC差异的幅度与实际IPP位置和固定IPP位置之间的距离(橙色曲线)呈正相关。总体而言,由于GEO卫星轨道变化而引起的TEC差异在精细分析中需考虑。

图4. GEO C03卫星星下点轨迹以及对应的电离层穿透点随经度和纬度的变化。

图5. 相对固定路径假设,在一天内的穿透点偏移和TEC偏差。

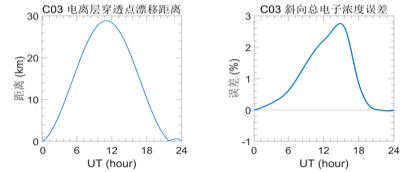

(3)GEO卫星的穿透点偏移存在长期变化趋势。图6给出IPP纬度和经度在一年内的变化,以定量分析GEO卫星的IPP轨迹的长期稳定性。研究发现由于地球自转周期小于24h,IPP经度的每日最大值对应时刻相比前一天有所提前;整个IPP轨迹在东西方向上周期性漂移; IPP在经度上的漂移表现为短周期与长周期共存,在纬度上表现为长周期漂移。总体而言,IPP轨迹的日际变化是不稳定的,同一UT时刻的IPP位置在任意两天有所不同,GEO卫星短和长周期漂移使长时间高精度TEC连续监测比较变得困难。

图6. 2021年IPP的经度(a)和纬度(c)随UT和年积日的变化。IPP在12:00 UT时刻的经度和纬度随年积日的变化被提取,并分别在图(b)和(d)中显示。

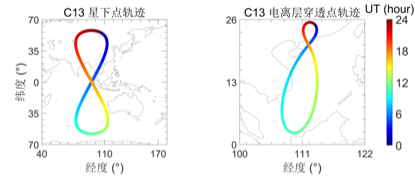

(4)IGSO卫星在地球表面围绕固定经度表现为一个“8”字形的轨迹(图7)。由于IGSO卫星的星下点轨迹覆盖了很大的范围,因此IPP轨迹也分布在一个很大的区域。大多数IPP轨迹的纬度跨度从5.6°到24°不等,经度跨度从0.7°到7.6°不等。IGSO卫星的电离层穿透点整体轨迹基本稳定不变,其穿透点经度和纬度存在长期漂移,但短期变化不大,可以用于对区域电离层进行短期连续监测。

图7. IGSO C13卫星星下点轨迹以及对应的电离层穿透点随经度和纬度的变化。

大气科学学院本科生李至尧为文章第一作者,钟嘉豪副教授为通讯作者,其他作者包括大气科学学院郝永强教授、万欣副研究员,中国科学技术大学的黄福庆副研究员等。该成果得到国家自然科学基金项目(4183107、41804150、 42104169)、广东省基础与应用基础研究基金自然科学基金(2021A1515011216、2022A1515011580)、中国科学院重大科技基础设施高端用户培育项目等共同支持。

文章链接:https://doi.org/10.1007/s10291-023-01403-x