地球磁尾磁场堆积区中的多种尺度物理过程

磁重联是空间和天体等离子体环境中一种普遍存在的基础物理过程,在空间中的耀斑、日冕物质抛射和磁层亚暴等很多爆发性能量释放过程中扮演着重要角色。在这个过程中,等离子体从重联区被喷射出来,产生高速等离子体流。在地球磁尾,高速等离子体流与背景等离子体相互作用产生磁场堆积区,其锋面是一种动理学尺度的等离子体边界层,经常被称作偶极化锋面(地向传输)或者反向偶极化锋面(尾向传输),也会被称作重联锋面或者射流锋面如果它接近甚至在重联区。这种相互作用过程可以引起粒子的加热加速、能量转换以及产生丰富的等离子体波动和不稳定性,涵盖了从德拜尺度到磁流体力学尺度的物理过程。

以往的研究主要关注在流体尺度和离子尺度的锋面过程,近期,利用来自MMS卫星高精度的数据,越来越多的研究对磁场堆积区及其锋面中电子尺度的结构进行了研究。但是,至今仍没有对电子尺度的锋面进行研究,所以电子尺度锋面的特性仍是未知的,其在磁重联中的电子加热加速过程中的作用还需要研究。另外,磁场堆积区及其锋面中有着丰富的多种尺度的等离子体波动,例如低混杂(漂移)波、哨声波、静电孤立波和高频静电波等。但是不同尺度波动之间的耦合过程还需要研究。为此,我们利用MMS卫星提供的高精度数据,研究了(1)重联出流中磁场堆积区的电子尺度锋面,和(2)磁场堆积区中哨声波调制高频静电波的过程。

1. 重联出流中磁场堆积区的电子尺度锋面

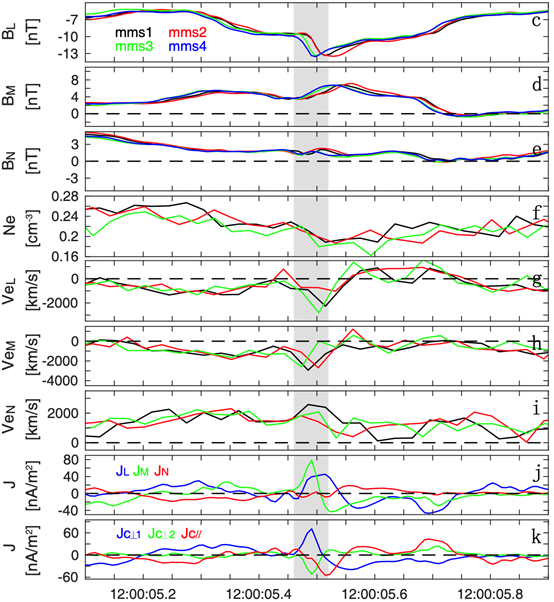

在一个磁重联尾向出流(图1c和1d)中,MMS卫星观测到了一个磁场堆积区的锋面,其特征是在40 ms内南向磁场从-9.4 nT增强到-13.4 nT(图1a)。与此同时,电场从20 mV/m急剧增强到130 mV/m(图1b),尾向的电子速度从-1300 km/s增强到-3900 km/s(图1c),电子密度从降低到(图1e和2f),电子温度从1200 eV急剧升高到2000 eV(图1f),能量低于2 keV的电子通量减少而在2~130 keV之间的电子通量增加(图1g和1h)。包括磁场、电子密度、电子温度和电子能谱在内的特征表明,这个结构把两种组份电子分离开来,其前面是温度较低而密度较高的电子,其后面是温度较高而密度较低的电子,这和以前研究中报道的反向偶极化锋面的特征相似。

图1. 重联尾向出流中的锋面

为了研究该锋面的特性,数据被转换到LMN坐标系中。此时卫星间距约为40 km,即~3.3 de(电子惯性尺度),四颗卫星先后穿越了该锋面(图2c)。磁场分量在40 ms内增强了3.8 nT,其随体导数为95 nT/s,和以前研究报道的反向偶极化的相当或者更强。在LMN坐标系中,该锋面的速度为1640×(0.03, 0.06, 0.99),主要沿着重联出流方向。该锋面的厚度约为66 km,即~5.5 de,说明这是一个电子尺度的锋面。在该锋面上观测到电子射流,和可以达到-3000 km/s(图2g和2h)。电子速度分量的平均大小和该锋面的速度相当(图2i),它们之间的差值远小于和,另外,磁场分量的平均值约为磁场强度平均值的0.13,说明该锋面是一个切向间断面。电子射流引起了强烈的电流(图2j),电流的和分量分别达到了和。由于电子速度分量和锋面速度相当,电流的分量约为。锋面上的电流以垂直电流为主(图2k)。

图2. 电子尺度锋面的基本特征

该锋面可以引起电子加热和加速(图3),锋面后0.08-4 keV的电子相空间密度低于锋面前的,而锋面后4-130 keV的电子相空间密度高于锋面前的。4-130 keV的电子分布符合幂律分布,说明该能量段的电子是超热电子。锋面前后的谱指数非常接近,说明电子加速是绝热的。4-130 keV的电子相空间密度被抬升了约3.4倍,能量增益是初始能量的0.3倍。该绝热过程使得电子分布变宽,引起电子加热,锋面后和锋面前电子温度的比值约为1.6,和磁场强度的比值(~1.4)相当。

图3. 锋面引起的电子加热加速

锋面上存在主要由电子对流项贡献(图4b-4g)的高度结构化的强烈电场(图4i-4k),分量呈现双极变化特征,和分量呈现多个峰值,且不同卫星测得的峰值宽度和强度差异很大。该电场主要以和分量为主,分别可以达到60 mV/m和120 mV/m。由于磁场方向主要沿着L方向,所以该电场主要垂直于磁场。另外,磁场方向电场也可以达到40 mV/m,说明存在平行电场分量。利用Curlometer方法计算的电流和平均电场计算得到的能量转换可以达到约,说明电磁能转换成了粒子的能量。该能量转换主要是由垂直磁场方向电子驱动的电流和电场造成,不同卫星测量的电子驱动的电流引起的能量转换在1~之间(图2l-2m)。

图4. 锋面上的电场和能量转换

近期的研究表明磁重联出流区中存在大量的能量转换,这些能量转换和湍流及相互耦合的结构有关。在本研究中,电子尺度的锋面造成了电子加热加速和能量转换,因此强调了除了在重联扩散区内,电子尺度的结构在出流区中仍然起到重要作用。

2. 磁场堆积区中哨声波调制高频静电波的过程

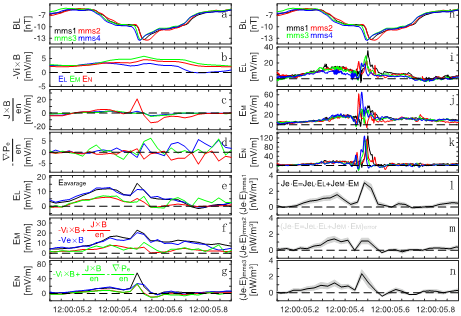

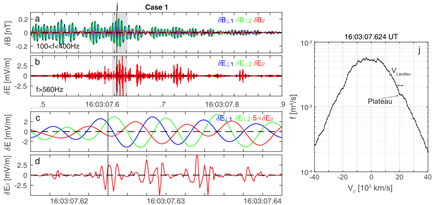

在磁场堆积区中存在一个亚离子尺度(~)的磁洞(图5a),加强了电子的各向异性分布(图5b),激发了准场向传播的哨声波(图2c-2h和2k-2m),其频率在之间,波长约为。在磁洞的后缘,伴随着准平行传播的哨声波,频率在之间的高频静电波场向传播(图2c)。高频静电波的振幅可以达到~3.5 mV/m(图6b-6d),和哨声波的电场振幅相当,但是哨声波的能量密度主要储存在磁场分量中,远大于高频静电波的能量密度。

图5. 离子尺度磁洞中的哨声波和高频静电波

高频静电波存在周期性的平行电场爆发(图6b和图6d),并且被哨声波调制(图6a-6d),主要在哨声波平行电场的最小值附近产生。该过程的机制具体为:哨声波首先通过朗道共振在反平行于哨声波传波方向的位置加速电子产生电子束流,然后电子束流激发高频静电波。该事件中,哨声波平行于背景磁场传播,所以高频静电波在的位置产生(图6c和6d)。朗道共振产生的电子束流的速度应该平行于背景磁场,大小是。电子束流立即激发了高频静电波然后释放了局地的束流不稳定性,在电子分布上产生了平台状结构(plateau,图6j)。考虑到高频静电波的速度约等于电子束流的速度(即哨声波的平行速度)和周期约为0.8 ms,高频静电波的平均波长约为1.5 de。

图6. 哨声波调制产生高频静电波

本研究探索了磁场堆积区中的一种跨尺度过程:在磁流体力学尺度的磁场堆积区中产生了一个亚离子尺度的磁洞,加强了电子的各向异性分布,激发了电子尺度的哨声波,然后朗道共振产生了电子束流激发了波长仅为1.5 de的高频静电波。因此本研究促进了对地球空间中跨尺度物理过程的理解。

相关研究成果:

Chen, Z. Z., Liu, C. M., Yu, J., Wang, T. Y., Wang,J., Cui, J., & Cao, J. B. (2023). Electron-scale Front of Magnetic Pile-upRegion in Reconnection Exhaust. Journal of Geophysical Research: Space Physics,128, e2022JA030818. https://doi. org/10.1029/2022JA030818.