磁场与火星的前世今生——杜爱民

2022年7月22日,中国科学院地质与地球物理研究所杜爱民研究员以线上报告的形式为天元太空探索暑期学校作题为《磁场与火星的前世今生》的科普讲座。

杜爱民研究员首先从中国古代对磁场探测的贡献出发,介绍了历史上科学家们对磁场的研究历程,近现代物理学对磁场的认识从宏观的电磁现象逐步深入到微观的形成机理。基于这些理论,杜爱民研究员向同学们详细讲解了自然世界中岩石获得磁场的过程,以及地球磁场是如何从数亿年前的古地磁阶段演变成如今的模样。

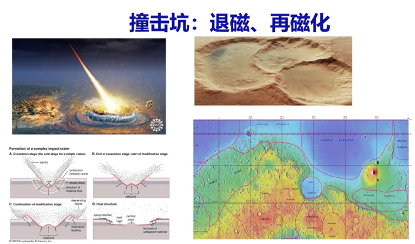

地球磁场演化过程的研究其实也是我们了解火星磁场演化的重要参考资料。1997年火星全球勘探者号首次探测发现火星虽然不具有全球性磁场,但是在南半球有相当强度的不规则地壳剩余磁场。结合磁场演化理论以及火星探测过程中的实测数据,杜爱民研究员进一步介绍了科学家目前对火星磁场演化的研究结果。他们认为火星曾经也如地球一般存在全球性磁场,但在陨石撞击和板块构造等事件中经历退磁化、再磁化等过程,最终变化为如今的模样。

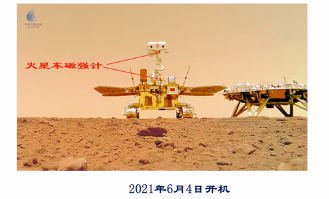

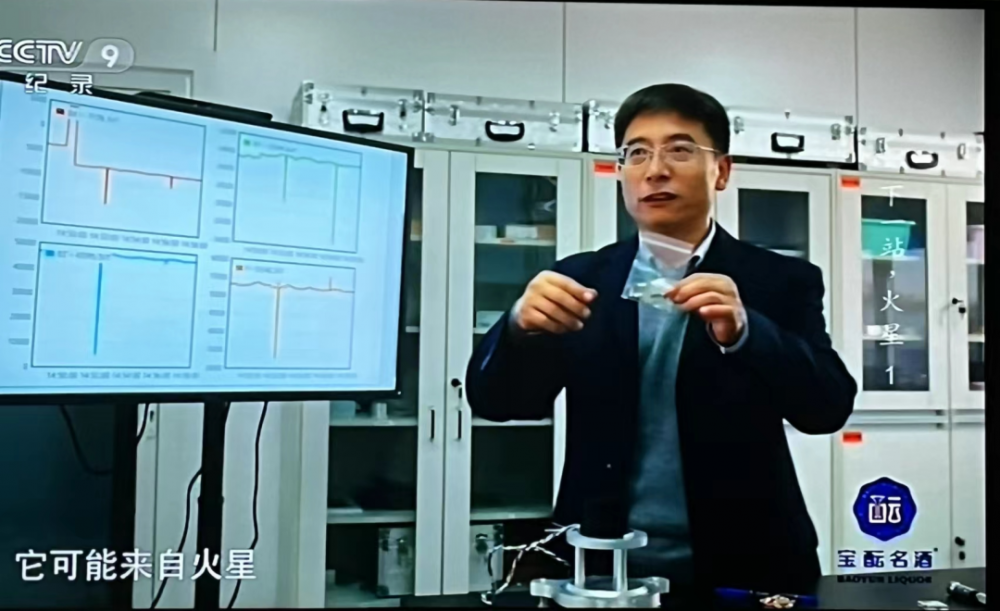

考虑到磁场与生命活动息息相关,杜爱民研究员接着讨论了“火星是否存在生命”这一同学们都非常关注的热点问题。他表示寻找地外生命也是我们研究行星磁场的一个重要的原因。同时,杜爱民研究员也强调研究火星磁场有助于我们了解火星宜居环境的变化,对人类、对地球演化都具有启示作用。目前我国已跻身火星探测的最前线,杜爱民研究员也结合我国天问一号火星探测计划,为同学们介绍我国研制的祝融号火星车是如何探测磁场的。同时也对基于我国自主火星探测数据能取得的突破性科学成就提出了预估。

杜教授的讲座全面而精彩,在介绍火星磁场知识的同时,也极大的激发了同学们未来投身我国行星科学事业的热情。

主讲人介绍

杜爱民,中科院地质与地球物理所研究员,博士生导师,中国地震学会空间对地观测专业委员会以及中国地球物理学会国家安全地球物理专业委员 会委员。在太阳风-磁层-电离层耦合方面,发现了行星际磁场北向期间-磁层-电离层现象,通过系列工作求证了能量传输的微观物理过程,对空间物理最基 本机理认识具有参考价值;在地磁导航方面,发展了高分辨率的电磁场模型,在磁暴的新认识基础上,建立了引起地磁感应磁场的电流体系三维模型。