H2O的前世今生:内太阳系天体中水的起源和演化——惠鹤九

2022年7月18日,南京大学地球科学与工程学院惠鹤九教授为天元太空探索暑期学校作题为《H2O的前世今生:内太阳系天体中水的起源和演化》的报告。

水在类地行星地质演化过程中有非常重要的作用,因而在行星物质研究中一直备受关注。月球与火星内部的水含量也是行星科学研究中被高度重视的科研方向。

月球水和挥发分的分布与来源

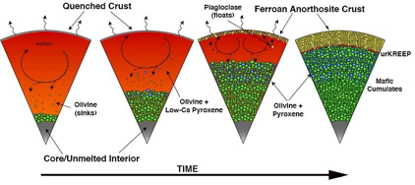

自从Apollo登月计划以来,月球内部一直被认为是完全干燥的,这个观点与大碰撞模型—广泛接受的月球成因理论是一致的。挥发分(水)在这个高温过程中大量挥发,甚至全部丢失了。此外,月球的高温形成过程使得月球至少发生部分熔融,在月表形成了全球性的岩浆洋。由于去气作用,溶解在岩浆洋中的挥发分进一步丢失。直到2008年以前,月球都被认为是干燥的,水含量小于1ppm。

月球岩浆洋模型示意图

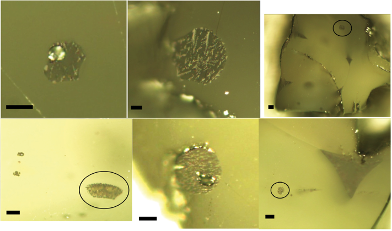

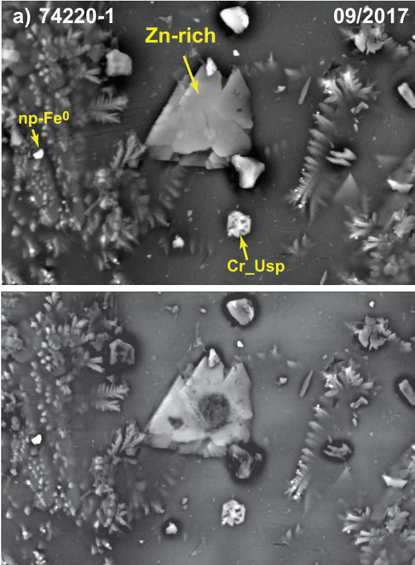

随着化学分析仪器的发展,在月球火山玻璃珠中探测到了水等挥发分,并推测出母岩浆水含量可高达745 ppm。这一重要发现挑战了长期以来月幔无水的观点。随后在不同月球物质,包括磷灰石、橄榄石包裹体和撞击凝灰岩,甚至名义上无水矿物中均探测到不同含量的水。所有这些结果都支持月球内部含水,并且有些地方的含水量高达1400ppm,接近于地球的上地幔水含量。亚铁斜长岩中钙长石的水含量的测定,表明月球在早期岩浆洋阶段就含水,也即大碰撞并不一定使得所有的水丢失。

橄榄石包裹体中的水(Hauri et al., 2011)

氢同位素可以有效地示踪水的来源以及演化过程,因而月球物质中的氢同位素也得到了广泛的关注。月球玄武岩以及高地岩石中磷灰石的氢同位素变化范围相当大,因此月球内部的水被认为有多个来源,包括太阳风以及彗星。而月球土壤中的水主要来自于太阳风和土壤物质颗粒之间的化学反应。高地苏长岩以及一些“未去气的“克里普岩中磷灰石的氢同位素值和原始地球值接近,而这些磷灰石的氢同位素值被认为代表了月幔值,因而证实地球和月球中的水是同源的。结合亚铁斜长岩中斜长石的氢同位素数据,月球地幔的氢同位素可以用岩浆洋去气模型来解释,而岩浆洋的大规模去气可能在原始月壳形成之后就停止了。这个模型进一步说明月球早期(即岩浆洋初始阶段)就含水,也即大碰撞很可能并没有使得月球初始物质中的所有水丢失。

挥发分的去气与凝聚(Ma & Liu, 2019)

火星早期水环境

火星的宜居性演化一直是火星研究过程中的关键问题。“Follow the water”贯穿整个火星探测历史,半个世纪以来通过飞越、环绕、着陆以及巡视等手段获取了大量关于火星表面地形地貌和物质成分的信息。火星早期大气可能比较浓厚,具有适宜液态水活动存在的气候环境,为活跃的水流活动提供了条件。火星上水活动的证据主要包括矿物岩石和地形地貌特征方面。

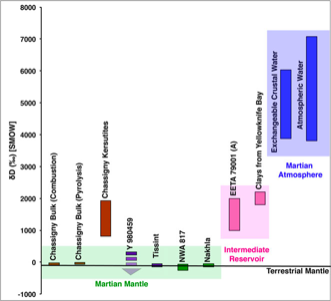

火星幔和地幔的氢同位素相似,暗示两个星球水的起源是一样的。氢同位素显示火星主要有三个水储库,即地幔、大气和含水地壳。火星中水可以发生循环转移,比如逃逸到大气中与火星壳中的水进行交换。另一方面,火星大气是火星挥发分循环的一个重要储库,影响挥发分元素的含量和同位素分馏。因此,火星物质可能记录了火星大气的演化过程。

火星水储库的氢同位素组成(Filiberto et al., 2016)

火星的气候演化经历了由湿润到干燥的过程,C、H、O、N等元素大量逃逸,这些过程可能与火星磁场的消失有关。火星上仍然有很多未解之谜,如火星大气早期成分与密度等。水和其他挥发分的研究,有助于理解火星挥发分储库和火星演化历史,可以进一步评估火星的早期环境演化过程。

主讲人介绍

惠鹤九,南京大学地球科学与工程学院教授,2001年本科毕业于中国科学技术大学地球和空间科学系,2008年密歇根大学获博士学位,先后在密歇根大学、月球与行星研究所、诺特丹大学从事博士后研究,2014年回国入职南京大学。长期参与国家深空探测工程的科学目标论证,担任第一届月球样品专家委员会委员、深空探测重大项目实施方案论证报告编写组成员、载人航天工程空间科学与应用领域月球与行星科学专家组成员。2016年获孙贤鉥奖和侯德封青年科学家奖,2021年获国家杰出青年科学基金资助。主要从事月球和行星物质的地球化学和实验模拟研究,在国际著名期刊上发表论文30余篇。