极光影院的视听体验——尧中华、叶生毅

中国科学院地质与地球物理研究所特聘研究员尧中华和南方科技大学地球与空间科学系叶生毅教授共同为暑期学校的同学们讲授了《极光影院的视听体验》课程。

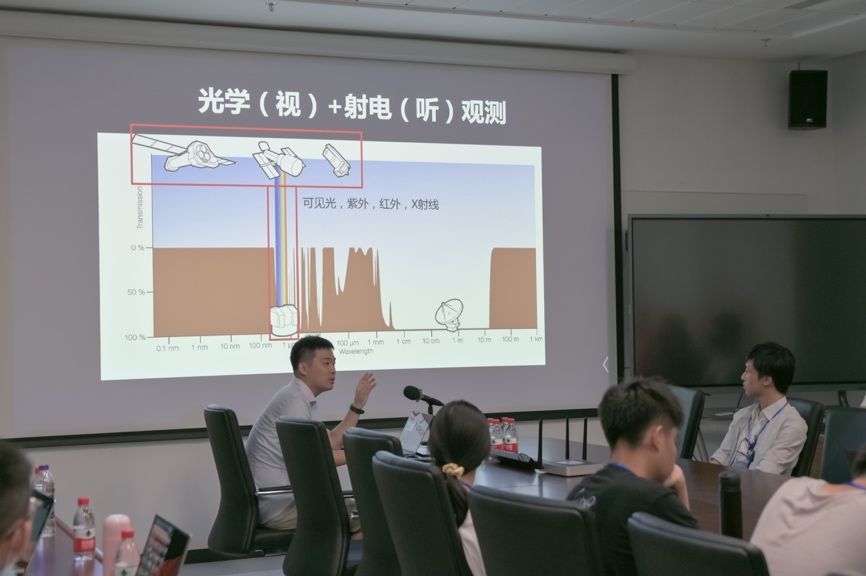

极光是高层大气,特别是极区附近的一种常见现象。人类可以通过光学波段(人类太空的视觉认知,尧中华主讲)和射电波段(人类对太空的听觉认知,叶生毅主讲)进行观测。

尧研究员首先结合绚丽多彩的影像资料向同学们介绍了极光现象,并探究其产生原因,重点讲解了极光现象与现代科技的紧密联系,例如极光发生期间的卫星失控、核电站变压器损坏等现象。尧研究员还结合翔实的史料,为同学们介绍了极光的观测历史,从屈原的“烛龙”讲到北欧的神话,并据此讲解了地球磁场变迁的知识。接着尧研究员又从极光的根源出发,为同学们刻画出太阳-行星空间中极光现象背后的物理图像,即太阳抛射物质轰击地球磁场产生极光。尧研究员认为地球上观测到的极光实际反映了遥远空间处发生的故事。

在此基础上,尧研究员从极光的观测特征和产生机制等方面详细介绍了人类对地球和其他行星极光研究的最新进展。他结合历史观测资料,阐述人类早期对于极光形态和分布的认知,包括极光椭圆带、低纬极光、极光带的移动等等。他还重点提到了“卡灵顿事件”这一著名的太阳物质抛射事件产生的极光现象。尧研究员认为,现代极光研究的发展得益于空间技术的提高,使科学家得以对极光进行连续观测。讲座中还提及中国的地基极光观测站以及对极光观测着迷的业余爱好者们的故事。

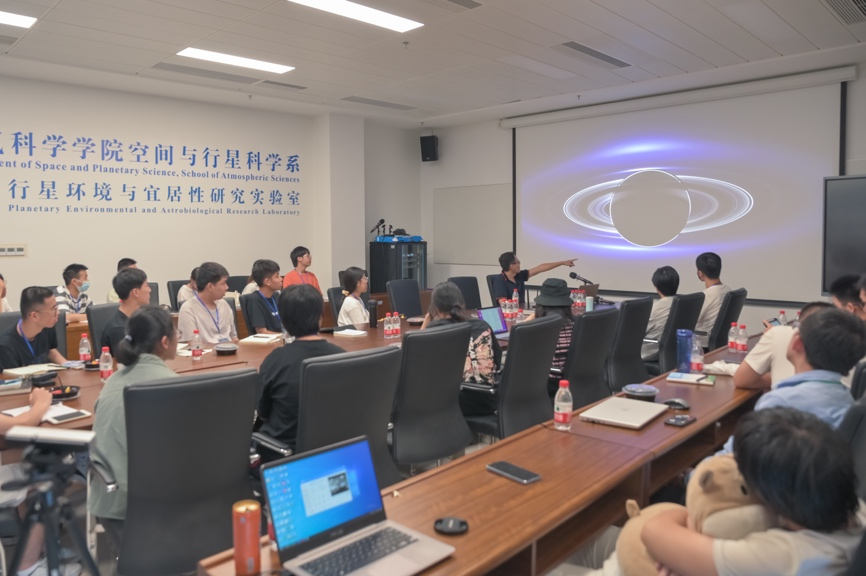

最后,尧研究员向同学们介绍了太阳系内其他行星的极光现象,并重点阐述了木星极光研究的进展。木星的极光存在于两极,且木星作为太阳系最大的行星,其极光辐射能量也是最大的,然而其触发机制却是来自于其小小的卫星——尤其是IO(木卫一)上的火山活动。IO上喷发出的物质可沿木星磁力线进入木星大气而形成极光现象,是木星极光的主要产生机制之一。

尧研究员的本次课程不仅增长了同学们的极光方面的科学知识,更是一次深度感受极光之美的寻美之旅。

接下来,叶生毅教授从如何“听”极光这一角度为暑期学校的同学们讲授了《空间射电天文》课程。

叶教授从裸眼观星讲起,到天文望远镜的发展,再到电磁理论和无线电的发明,为同学们展开了天文观测发展的历史画卷,他重点提及卡尔·扬斯基、格罗特·雷柏等对射电天文学的发展作出杰出贡献的科学家们。

接着叶教授从电磁波衍射和分辨率出发,再到电离层和磁层中的等离子体,为同学们讲授了空间射电的来源和产生机制以及射电天文学的基本原理。

在此基础上叶教授进一步介绍了日球层射电和行星射电的研究进展。他首先介绍了地基射电观测的进展。重点强调了木星的射电现象,特别是木星卫星对木星射电波动的贡献。之后他介绍了卫星开启了空间射电观测的时代,包括Juno和Cassini卫星在射电方面的观测进展。在此部分他不仅从原理上介绍了射电辐射的机制,还结合土星大白斑、木星同步辐射、太阳射电暴、太阳风与行星磁层相互作用、极光电子沉降激发射电等观测现象向同学们讲解了不同射电波的激发原理。

在课程中,叶教授向同学们介绍了空间中的等离子体常具有不稳定的相空间分布,例如太阳风对行星磁层的冲击会导致磁层内等离子体的不稳定性,激发射电辐射,因此行星射电辐射是探测系外行星的一个重要方法。

叶教授的课程由浅入深、鞭辟入里,极大地丰富了大家对射电天文学的认知。

主讲人介绍

尧中华,中国科学院地质与地球物理研究所特聘研究员。2014年1月毕业于北京大学地球与空间科学学院获空间物理博士学位。2014-2016年于英国伦敦大学学院穆拉德空间科学实验室做博士后研究,2016-2019年在比利时列日大学做独立博士后研究(独立承担玛丽居里研究基金)。2019年到中国科学院地质与地球物理研究所被聘为特聘研究员,主持冷湖行星地质观测中心建设。曾获英国皇家天文学会青年科学家奖 Winton Award、欧洲地球科学联合会(EGU) 授予的 Union级Ame Righter Award 和美国宇航局卡西尼飞船杰出团队奖。在 EPP,Science Advance,Nature Astronomy, Nature communications, APJL, GRL, JGR 等期刊上发表论文100余篇(一作/通讯 30 余篇),多次担任哈勃太空望远镜观测项目合作科学家和美国宇航局项目通讯和会评专家。

叶生毅,南方科技大学地球与空间科学系教授。2000年毕业于清华大学,获理学学士学位,2007年在美国达特茅斯学院物理与天文系获自然哲学博士学位。曾任职于美国爱荷华大学物理与天文系,从事NASA卡西尼及朱诺任务的数据分析研究工作,并获得卡西尼任务大结局科学团队成就奖。研究领域为空间物理和行星科学,长期从事行星射电与等离子体波动和空间尘埃探测方面的研究。目前已在 Science、GRL 等国际学术期刊发表论文60余篇。现担任中国地球物理学会行星物理专业委员会副主任。目前主持中科院B类战略先导专项子课题、国自然面上项目、深圳市稳定支持项目各一项。