Space Race 2.0——崔峻

2022年7月11日,中山大学大气科学学院空间与行星科学系主任、行星环境与宜居性研究实验室主任崔峻教授为天元太空探索暑期学校作题为《Space Race 2.0》的报告。崔峻教授开篇点题,将人类的太空探索历史分为四个时代:裸眼时代、望远镜时代、航天器时代以及地外基地时代。

裸眼时代

目前人类最早的文字观测记录是古巴比伦人对于金星的观测。其实除了古巴比伦人之外,古埃及人也对火星、木星、天狼星、太阳等天体有着深入的研究,3000多年前,他们基于天体运行规律得出的太阳历法已经相当精确。在古代中国,也有着悠久的天文观测历史,包括最早的太阳黑子观测记录,木卫三的观测记录,以及对于荧惑守心等天象的种种研究。随着人类文明的发展,当智慧的伽利略得知荷兰人的发明,并将其使用在观测中时,人类的太空探索进入了第二个时代——望远镜时代。

阿米萨杜卡金星板-古埃及壁画-浑天仪-地心说

望远镜时代

伽利略制造的望远镜是折射望远镜,其最大的系统误差来自于折射镜的色差,为减少色差,往往需要尽量将透镜曲率增大,但为了分辨率的提升,人们还需要增大口径,但这就造成透镜的焦距变得很长,镜筒直径变得很大,为了目镜能观测到良好的像,人们也将镜筒做的越来越长。到了后来,甚至出现了45米长,需要200多人共同操作使用的巨型望远镜。1671年,牛顿研制出第一架反射望远镜,成功地实现了用较小的体积实现强悍的功能,这架望远镜的原理,如今还被用在哈勃望远镜上。随着人类对望远镜的研究越来越深入,望远镜制作大师们为人们揭开了天空中各行星的形态特征。同时,天体力学的发展,也让人们成功测算出新的、更暗弱的、距离更远的天体。到了18世纪,海王星也被发现。19世纪30年代,卡尔·杨斯基在进行越洋电话测试的时候,发现了一个周期性变化的信号,经过反复测试,证明这一信号来自银河系中心。从此,人类的望远镜有了新的一面,它不仅是人类探索太空的视觉,也是人类倾听宇宙信息的听觉。

伽利略望远镜-牛顿反射望远镜-射电阵

航天器时代

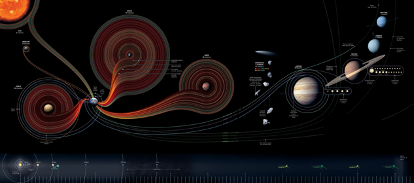

然而人类的求知欲不允许我们满足于视听之感,从内心深处,我们迸发了想要触碰到地球以外世界的冲动。1957年,苏联发射了第一颗人造卫星,拉开了太空竞赛的序幕。随后美苏两国在太空技术上你追我赶,实现了人类太空探索的一次次突破。人类不但登上月球,还取回月壤进行研究,行星科学也诞生于此。近一个世纪不到的时间里,人类完成了之前数千年都未实现的梦想,不同的探测器为人类带来了不同天体的信息,目前,人类的天体数据库仍在扩张,对于行星或者小行星资源的开发利用已经不再是遥远的课题,可能就在几年之后,人类就会建立第一个地外基地,进入地外基地的时代。

航天时代的太阳系探测

地外基地时代

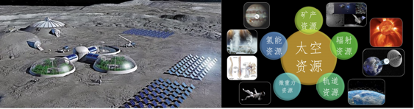

地外基地时代意味着,人类可以走的更远,使用更多的资源,可以在更广阔的空间中做选择和发展。当然,为了实现这一目标,人类还有很多困难需要克服,譬如空间辐射、微重力、呼吸维养气体等等。人类已经开启了新的研究热潮,太空农业、航空医学、空间电站、微重力资源应用等等新名词的诞生,代表着太空生活离人类越来越近,人类已经进入了太空经济时代。为了合理的开发和利用太空资源,人类会小心谨慎的为人间谋天上事,在求知欲和求生欲的驱动下,向着充满惊喜的未来前进。

国际月球空间站(ILRS)- 太空资源

主讲人介绍

崔峻,北京大学物理系学士,中国科学院国家天文台硕士,美国亚利桑那大学天文系博士,英国帝国理工大学物理系博士后。先后为南京大学天文与空间科学学院专职研究员,中国科学院国家天文台百人计划研究员,行星物理创新团组首席科学家,中国科学院大学天文与空间科学学院岗位教授,中国科学院月球与深空探测重点实验室副主任。现为中山大学大气科学学院教授,博士生导师,空间与行星科学系主任,行星环境与宜居性研究实验室主任,中国科学院比较行星学卓越创新中心执委会委员,中国高校行星科学联盟副秘书长,中国科学院空间科学创新研究院特聘研究员等。主要从事行星大气与电离层方向的研究,多年来广泛参与国内外重大深空探测项目,研究成果在学术界获得广泛认可,2015年获得国家自然科学基金委杰出青年基金的资助,并获得欧洲空间局颁发的金星快车杰出贡献奖。迄今为止在JGR、GRL、ApJ、ApJL等国际主流SCI期刊发表论文170余篇,主持国家级和省部级项目二十余项。