火星沙尘暴期间大气潮汐的反向传播及其与水冰云的相互作用关系

火星大气非常稀薄,地表气压仅相当于地球海平面气压的约1%,且大气分层相对简单,分别为对流层、中间层、热层/电离层和逃逸层。对流层的沙循环对整个火星气候系统和大气变化有关键作用,除了对大气的直接加热之外,沙尘还可以通过改变大气环流对加热源区以外的区域产生影响。大气潮汐波普遍存在于快速自转的行星大气中,如地球、火星、金星等,是火星大气中至关重要的短周期动力学活动,也是沙尘对大气环流作用的一种重要形式,研究潮汐和其对沙尘活动的响应有助于进一步了解火星大气环流及气候变化。由于火星大气没有平流层,大气潮汐可以更容易地从观测数据中识别出来。因此,火星是研究大气中潮汐激发和传播过程的天然实验室。

根据大气潮汐理论,热潮汐分量的振幅和相位是表征其动力学特征的两个基本参数。然而,大多火星在轨探测器,如火星全球勘测者号(MGS)和火星勘测轨道器(MRO),都处于准极地太阳同步轨道,每个火星天2 个地方时的数据覆盖率不足以获取相位信息。并且,由于缺乏长期和全球性的观测,火星大气潮汐的全球结构及其对激发源的响应仍不清楚。此外,火星大气中的热力潮汐、沙尘和水冰云之间的相互作用虽然很重要,但目前研究也较少。近年来,火星气候探测器(MCS)的多地方时观测方式可以同时连续监测大气温度、沙尘和水冰云含量,为研究三者的相互作用提供了机会。我们利用MCS的高时空分辨率数据对火星大气周日迁移潮汐(DW1)以及水冰的周日变化进行了定量分析,并对两者的振幅和相位在一个火星年中的演化规律进行了探究。

首先,火星大气沙尘具有明显的季节性变化,在北半球春夏季含量较低。而在南半球春夏季当火星处于近日点附近时,由于日照增加,大气中的风场动量和扬尘过程增强,继而大气沙尘含量也显著增加,这个季节也被称为沙尘暴季节(Ls = 180°- 360°),在此期间三类季节性沙尘暴经常发生。这些季节沙尘暴(按时间顺序标记为 A、B 和 C)具有相对特定的发生时期,并通过沙尘的辐射效应对大气热力学和动力学状态产生极大影响。另一方面,火星南高北低的地形差异所引起的大气环流不对称也会引起半球沙尘分布的不对称,尤其是在中纬度地区。图1显示了上述这种季节性变化以及南北不对称性,比如南半球中纬度地区的沙尘含量和高度变化很大,而北半球中纬度的相对变化不大。值得注意的是,北半球春季到秋季期间,沙尘高度是逐渐升高的,过了秋季之后会逐渐下降;相应地,DW1振幅和相位结构在南半球中纬度地区也具有比北半球更显著的季节变化。整体来看, DW1的相位结构是随着沙尘高度的起伏而同步上升和下降的。

对于垂直传播的潮汐重力波模,相位随高度下行的分布特征对应向上的群速度,这表明激发源位于大气下部,通常可以通过跟踪向下的相位发展来估计激发源的高度。从图 1b 中可以看到,在沙尘暴季节期间,南半球中纬度地区,DW1下行相位部分(高于10 Pa的部分)和随高度不变的相位部分(地方时18时的低于10 Pa的部分)之间存在着快速相位改变。这些过渡高度与图 1c 所示的沙尘顶部高度相符,这表明沙尘作为吸收太阳辐射的热源对DW1的激发作用。通过潮汐Hough 分析可知,这种相位分布代表了垂直传播的重力波模和无法垂直传播的罗斯贝波模的叠加效应。火星上这种潮汐相变和沙尘之间的相关关系类似于地球中层大气中发现的潮汐相变和平流层臭氧之间的关系,这进一步说明了两颗行星大气动力学的相似性。在北半球春夏季节,当沙尘高度很低时,下行的相位可以延伸到很低,表明激发源靠近地表。而对于北半球中纬度地区,整个火星年的沙尘高度变化不大,相应的,不同季节的潮汐相位结构也比较接近,在沙尘季节期间快速相变高度也低于同期南半球中纬度地区。

图 1南半球中纬度(a、b、c)和北半球中纬度地区(d、e 和 f)的温度潮汐DW1振幅(a、d)和相位(b、e)的垂直剖面,以及纬向平均的日间沙尘含量分布(c、f),时间跨度为第33火星年除去大型沙尘暴发生期间之外的季节。不同颜色代表不同的季节(以太阳经度Ls表示)。图(b)中的符号“S”表示激发源的估计高度。图(c)和(f)中的垂直虚线用于标记不同 Ls 中沙尘顶部的相对变化。

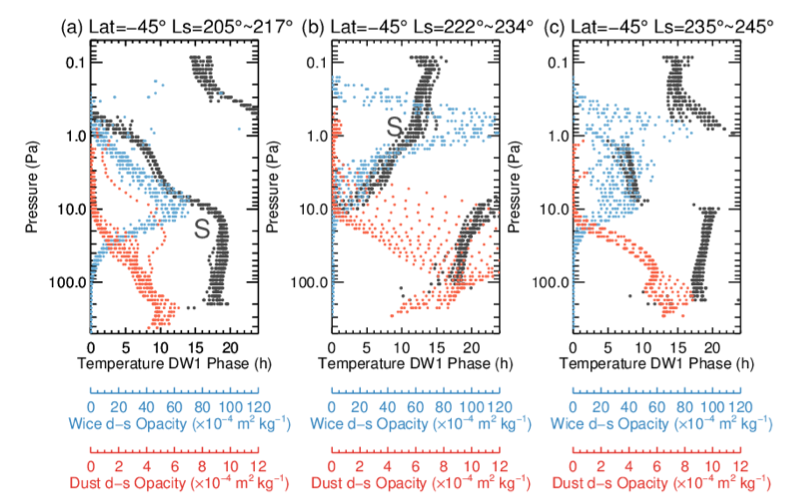

然而,在季节性沙尘暴发生时期(以A型沙尘暴为例),沙尘覆盖了从地表到约10 Pa高度的南半球大部分地区。在此期间,DW1的振幅在低纬度减弱,而在南半球中高纬地区增强;此外,DW1的相位也表现出异常分布结构,具有上行的相位发展特征,这在南半球中纬度地区10到1 Pa高度之间尤为明显(图2b),这种相位结构表明DW1垂直传播方向的反转。那么是什么因素导致了潮汐垂直传播方向的变化呢?

其实除了沙尘之外,大气中的水冰云也可以通过辐射强迫作用对火星大气的热力学结构和大气潮汐产生影响。在火星大型沙尘暴期间,水冰云以及水汽可以达到更高的高度,由图2可知,在第33火星年的A型季节沙尘暴期间,水冰云的峰值高度从10 Pa上升到了1 Pa以上。需要注意的是,DW1向下传播的初始高度也是~1 Pa,这意味着水冰云可能代表了一个新的高空潮汐激发源。此外,水冰的经向垂直截面表明,在沙尘暴期间水冰云的增强和上升在南半球中纬度地区比在北半球对应地区更为突出,这也对应了DW1相位结构的半球不对称性。沙尘暴过后,水冰云向低空的恢复过程相对缓慢,仍会在10 Pa至1 Pa的高度范围内存在一段时间。相应地,DW1相位也没有立即恢复正常,在剩余水冰云层中表现出罗斯贝波模的特征。

图 2 第33火星年南半球中纬度地区A 型季节沙尘暴(a)之前、(b)期间和 (c)之后的DW1相位、沙尘、水冰的廓线分布情况。符号“S”表示 DW1 激发源的估计高度。

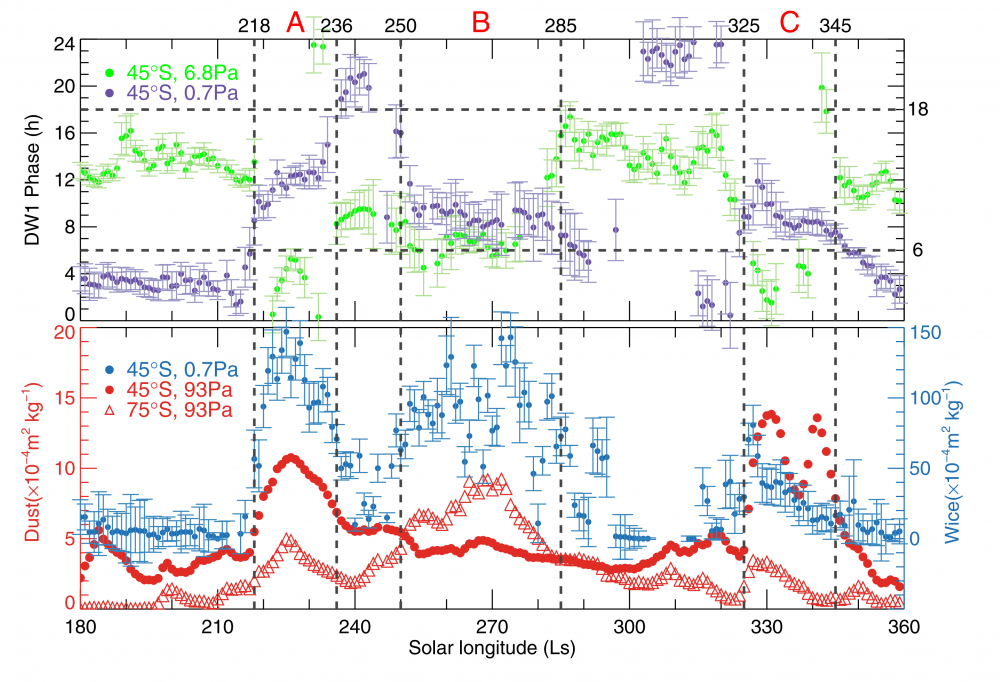

由图2可知,当水冰云在0.7Pa(沙尘暴期间的峰值高度)增加时,DW1相位在相同高度也从夜间转移到白天,但在6.8 Pa高度处从白天转移到夜间,这种相位变化可以定量表征DW1传播方向的反转。为了进一步检验上述相关性假设的普适性,我们对整个第33火星年沙尘暴季节的潮汐相位变化进行了研究,图3展示了它们在整个沙尘暴季节的演化过程。其中,A、B和C型季节沙尘暴都存在南半球沙尘含量的增加。在这三个沙尘暴期间,南半球中纬度地区的高空水冰云含量也随着沙尘增加。需要注意的是,A和C沙尘暴是几乎席卷整个南半球的同一类型沙尘暴,而B型沙尘暴更局限于高纬度极地地区。B型沙尘暴发生区以外的中纬度地区水冰的增加,表明沙尘暴对大气经向环流的强烈驱动作用,可以将水从高纬度向上并向赤道输运。正如预期那样,当所有三个季节沙尘暴期间水冰含量增加时,DW1相位在高空都存在着明显的昼夜反转。

图 3 南半球中纬度沙尘暴季节(Ls = 180°- 360°)的 DW1相位(上图)和纬向平均日间沙尘和夜间水冰含量(下图)的时间演化。其中,垂直虚线给出了A、B 和 C 季节沙尘暴的发生时期。B沙尘暴主要分布于高纬度地区,所以同时给出了其高纬度演化曲线。

沙尘暴期间水冰云的上升和增强及其与DW1相位反转的时空相关性进一步表明,水冰可能是大型沙尘暴期间DW1的高空激发源。高空潮汐激发源也会改变DW1以外的其他潮汐波模,比如,研究还发现大型沙尘暴期间半日潮汐也存在类似的相变过程,这需要未来更全面的研究。高空激发的潮汐向下传播到密度更高的大气层时会迅速衰减,从而限制了它们的动力学效应。然而,向上传播的潮汐会显著改变高层大气的潮汐结构和相应的动力学过程,这在以后涉及到高层大气观测或数值模拟的研究中值得探索和考虑。

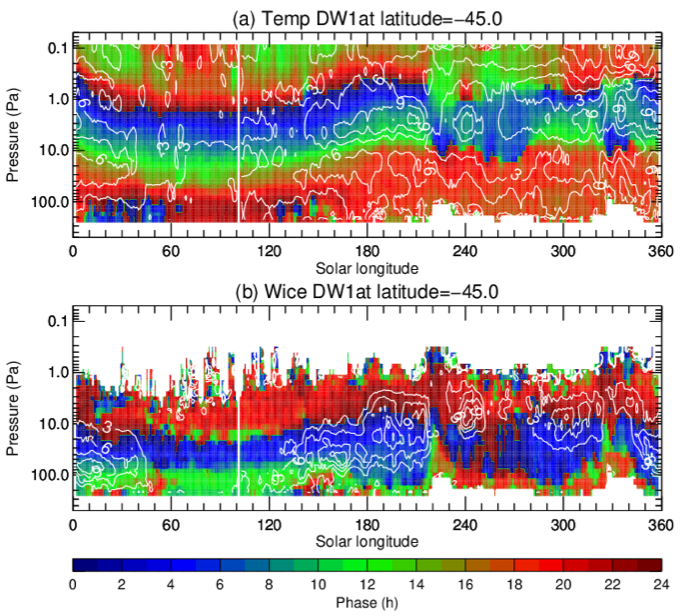

其实,水冰云在对大气潮汐激发的同时,其自身也受大气潮汐热力学过程的影响而产生着周日变化(图4)。理论上,如果水冰云确实受大气潮汐导致的昼夜温度变化调制,也就是温度变化导致的水冰、水汽之间的相变,那么两者的相位差应为12 小时,也就是反相关。由图4可知,我们得到的大气潮汐(a)和水冰周日变化(b)相位整体而言确实存在着反相关关系(这里我们定义两者相位差大于8小时即判断为反相关),但是也有明显的季节变化。在上半年(也就是远日点季节)两者在大部分高度和时间内的相位差都大于8h。然而,在沙尘暴季节,特别是在中低层大气中,其相位差复杂化甚至出现同相关系。这在图5所示的水冰周日变化与周日潮汐反相位关系随沙尘含量以及潮汐振幅的统计关系中也可以反映出来,当背景沙尘含量超过10×10-4时,两者的反相位关系出现概率明显减少,这与此时强烈的沙尘暴导致的大气升温以及水冰云抬升且含量减少有关。

图4 (a)温度和(b)水冰DW1的振幅(白色轮廓)和相位(颜色)在南半球中纬度45°S的季节性变化。水的振幅值已扩大104倍。

图5 水冰周日变化与周日潮汐反相位发生率随沙尘含量以及潮汐振幅的统计关系。统计范围包括(a)Ls=0°-190°和(b)Ls=190°-360°期间从75°S到75°N纬度之间、200Pa到1Pa压强面之间的所有数据。(b)和(d)为对应于(a)和(c)的统计平均相位差值。

总的来说,沙尘暴期间大气潮汐相位以及水冰云分布高度和周日变化的改变是相互联系的,两者在沙尘的热力作用下发生异常并相互耦合。此外,向下传播的波动在地球大气层中多见于重力波,但对于大气潮汐却不常见。根据传统潮汐理论,热力潮汐是具有全球属性的波动,其经向结构由各阶Hough模的组成决定。从这个角度来看,某一纬度大气潮汐的任何特征都受全球激发源的控制。然而,我们发现在局地水冰云的强迫作用下,DW1可能在南半球中纬度地区向下传播,这体现了热力潮汐全球属性框架下的中尺度重力波特征,也为了解大气潮汐的“特殊重力波”属性提供了直接的观测视角。而火星大气水冰云对大气潮汐的激发作用以及其日变化对大气潮汐的响应也表明,火星大气和气候演化同样离不开水循环的参与,虽然火星上目前几乎不存在液态水,但是广泛分布的水汽和水冰云也会对大气过程产生重要影响,这在以后的火星大气和气候研究中值得注意。

上述研究工作得到了中国科学院战略性先导科技专项、国防科工局民用航天技术预先研究项目、国家自然科学基金面上项目、青年项目的支持,第一作者为中山大学大气科学学院空间与行星科学系吴兆朋副研究员,分别发表于Remote Sensing和Journal of Geophysical Research: Planets杂志上。

论文信息:

1、Wu, Z.; Li, T.; Li, J.; Yang, C.; Cui, J. (2022). Diurnal Variations of Water Ice in the Martian Atmosphere Observed by Mars Climate Sounder. Remote Sensing, 14, 2235.

2、Wu, Z., Li, T., Li, J., Zhang, X., Yang, C., & Cui, J. (2021). Abnormal phase structure of thermal tides during major dust storms on Mars: Implications for the excitation source of high-altitude water ice clouds. Journal of Geophysical Research: Planets, 126, e2020JE006758.