窥一“斑”以知全豹——白晕凹陷揭示水星浅表层挥发分活动规律 王一尘

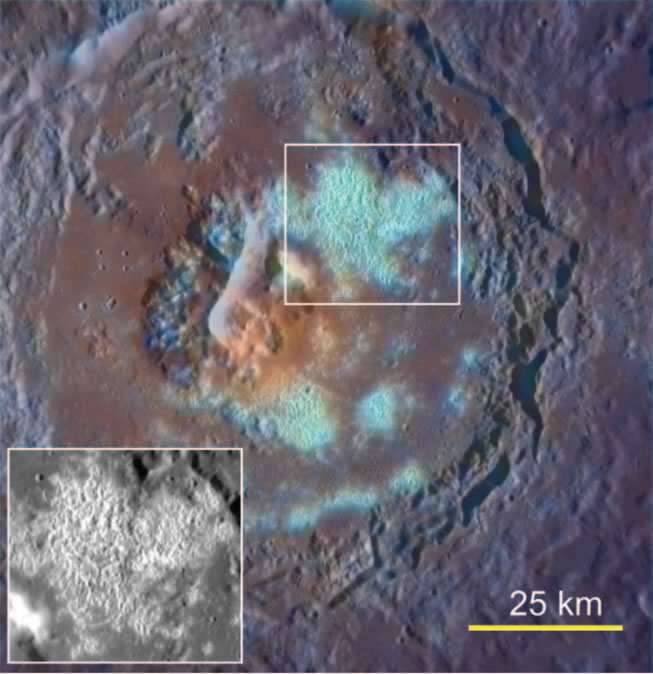

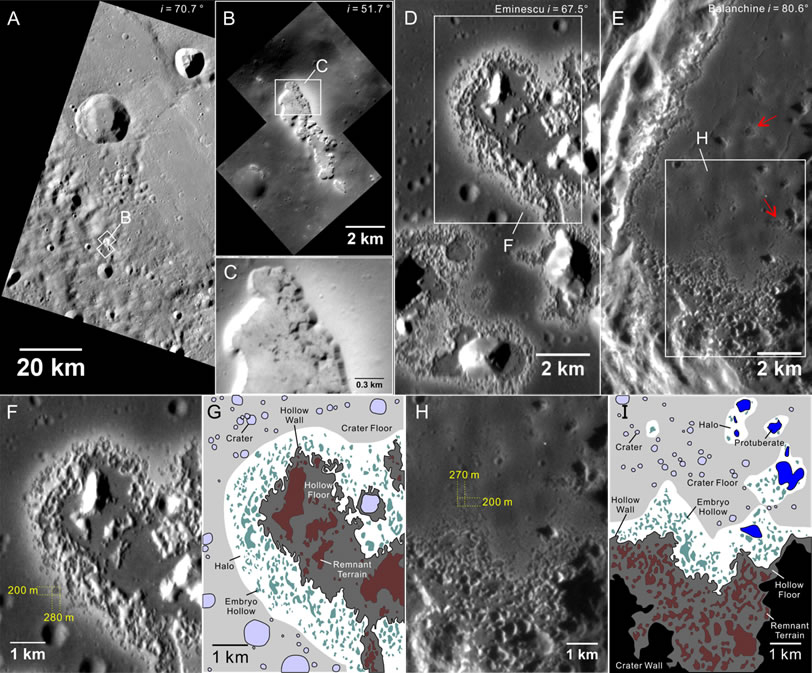

水星是距离太阳最近的行星,一直以来被认为是极度缺乏挥发分的。水手10号和信使号航天器飞掠水星时,发现一些水星撞击坑的底部和峰环上发育十分明亮且呈现蓝色色调的“亮斑”(图1)。信使号在轨飞行期间,发现这些“亮斑”是具有不规则形状的、深度较浅、边坡陡直、具有平坦底部且没有隆起边缘的小凹陷,其周围被高反照率的薄层晕状物质覆盖。与水星表面的其他地质单元区分,这些 “亮斑”被命名为“bright-haloed hollows”(中文译作“白晕凹陷”)。白晕凹陷的大小从数十米至几公里不等,深度从数米到数十米不等,常呈簇状聚集分布于撞击坑或撞击盆地的底部、坑壁、坑缘和中央峰/峰环上 (图2)。

已有研究认为水星浅表层物质中富含挥发分的组分丢失,形成了白晕凹陷。该发现颠覆了对水星形成过程和太阳系原始星云内物质分布的认识。目前,在水星全球发现了数百处白晕凹陷,基于地层叠覆率的观测表明这些凹陷十分年轻,可能正在活跃。但是,水星壳内的挥发分是以何种形式散失,并形成白晕凹陷的?至今尚无定论。其中的关键问题之一是组成白晕凹陷的物质成分不详。反射率光谱特征是研究形成白晕凹陷的挥发物成分的主要数据。但是,已有的反射率光谱研究并未与挥发分活动的历史完整地耦合,前人提取的光谱结果以及相应的地质解译差别很大。

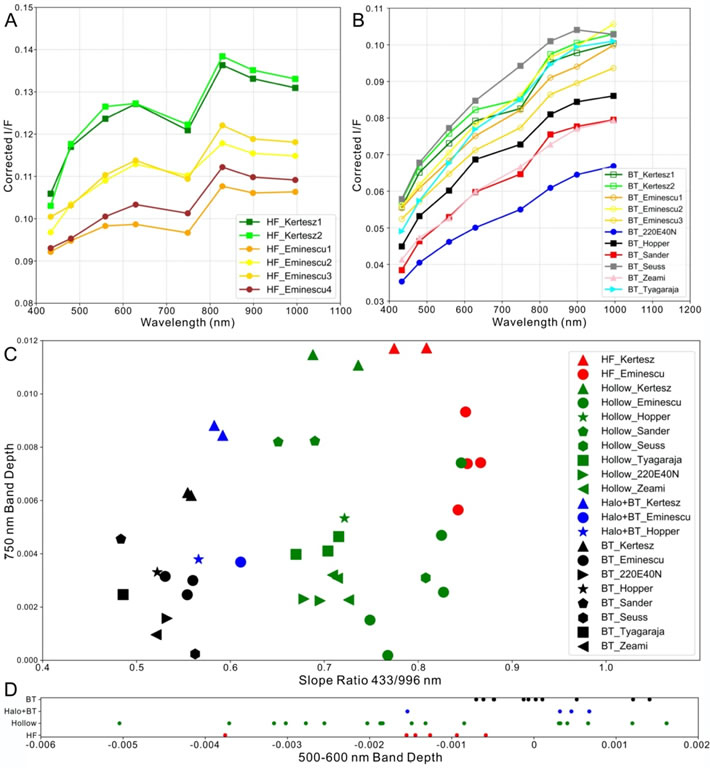

为此,肖智勇团队使用信使号获取的高分辨率影像数据和多波段反射率光谱数据,研究了形成白晕凹陷的挥发分的成分、含量以及其散失机制机制。根据形貌特征,及其可能的褪挥发分程度,白晕凹陷可划分为平坦底部(hollow floor; HF)、高反射率晕状物质(high-reflectance halo materials)和背景单元(background terrains; BT)三个部分(图3)。本文的地质分析发现,白晕凹陷内、外的大部分物质都是挥发分活动后的产物,因此其反照率光谱无法反映真实的挥发分信息。通过精确的象元匹配,本文开展了大样本的对比分析,发现在可见光到近红外波段,HF和BT是白晕凹陷整体光谱的两个端元,二者的混合谱可解释前人提取的所有光谱特征(图4)。在BT单元内发现的较强的750 nm波段的吸收特征表明碳(石墨)可能是形成白晕凹陷的挥发分物质。

白晕凹陷是如何生长的?在水星表面高温和强辐射的空间环境下,挥发分的丢失需要与外界环境的直接接触。本文的地质和光谱分析表明,挥发分丢失的位置是白晕凹陷陡直的边坡,凹陷的整体生长受控于坡面物质运移、撞击挖掘和冷凝裂隙导致的不均一的浅表层结构(图5)。本工作还首次在白晕凹陷底部发现了撞击坑。基于概率计算,直接约束了全球白晕凹陷的平均模式年龄的极大值,约为103 kyr。该结果意味着白晕凹陷的水平和垂向生长速率是前人估算的~1000倍,属于高度活跃的表面地质过程,并提出稳定升华可能是高反射率晕状物质的成因机制。根据白晕凹陷形成时挥发分物质的散失过程,本文基于质量守恒定律,进一步估算了挥发分物质的最低散失量。结果表明,要形成目前全球观测到的白晕凹陷,散失的挥发分物质的最小体积约为1266 km3 (图8)。与本文基于X射线谱仪和伽马射线谱仪约束的水星表面的硫和碳含量相比,计算得到的挥发分散失体积占比很大。因此,从地质时间角度来看,这意味着水星壳层内存在一直活跃的内生型地质过程,不断形成和供给浅表层的挥发分物质。

成果近期发表在JGR: Planets期刊上。第一作者为2020级空间物理专业博士研究生王一尘,通讯作者为肖智勇副教授。

文章链接:https://doi.org/10.1029/2020JE006559