玉兔2号的火眼金睛:解密乱石堆

摘要:轨道器与玉兔2号相机的图像显示,嫦娥四号着陆区月表地形起伏较缓、表面石块分布稀少。月球车在巡视路线上遇到了几个异常新鲜的撞击坑。这些新鲜撞击坑边缘和内部分布了大量块状的碎片与着陆区严重退化的撞击坑形成了鲜明的对比。为了解释块状碎片物质的来源,玉兔2号小心翼翼地观测了第九个月昼所发现的小型新鲜撞击坑,并进行了雷达探测。高频雷达数据显示,该撞击坑月表下的介质与周围月壤的物理性质基本相同。分析该新鲜撞击坑的空间分布,表明该小撞击坑是“织女”坑溅射物所形成的二次撞击坑。因此,推测这些块状碎片的物源极有可能来自于“织女”坑的溅射物撞击靶体月壤,导致原位的月壤物质瞬间压实闭合,而非原位所挖掘出来的石块物体。本文的研究指出了行星表面地质过程研究中常被忽略的一个物理过程:月壤形成于持续的撞击破坏,但撞击作用也会造成细粒月壤的反向成岩作用。

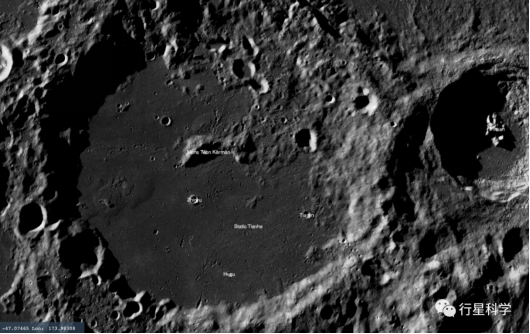

作为世界上首个成功着陆在月球背面的探测任务,我国嫦娥四号探月工程更像是一个多学科综合科研平台。玉兔2号月球车更像是一部六轮独立驱动的高性能地质机器人,携带了多套高分辨率成像设备、一台揭示表面物质成分的红外光谱仪,和两套高性能的探地雷达系统等载荷。月球车沿着行径路线开展多波段的三维地质观测,已取得了大量令世界瞩目的科研成果。无论是从工程上还是科学上,嫦娥四号已在人类深空探测史上留下了辉煌和厚重的一笔。截止2020年3月24日,嫦娥四号正式实现“双四百”突破:着陆器和月球车已在月球背面持续健康工作超过400天,累积行驶里程超过400米。嫦娥四号着陆在月球背面的一处月海上。这片月海是30多亿年前,冯·卡门撞击坑底部的火山喷发产生的玄武岩填充形成的。在月海形成之后的30多亿年里,大量的撞击事件在着陆点堆积了很厚的溅射物,其中地形上最明显的来自冯·卡门撞击坑北东侧的Finsen撞击坑(图1)。整体而言,嫦娥四号着陆区的地形非常平坦,是开展就位探测的理想着陆点(图1)。

图1. 嫦娥四号着陆在月球背面的冯·卡门撞击坑底部,填充坑底的月海玄武岩被来自Finsen的撞击溅射物覆盖 (上图)。在轨道器获取的影像数据显示嫦娥四号着陆点的地势平坦,撞击坑退化严重,是典型的古老月面的地形地貌特征(下图)。数据引用自LROC ACT-REACT QuickMap.

图2. 玉兔2号在完成第16个月昼的科学探索后,回望行径车辙和着陆器。照片中可见着陆区的地形非常平缓,石块较少。数据引自中国探月和深空探测网(http://www.clep.org.cn/n5982341/c6809117/part/6783430.jpg)

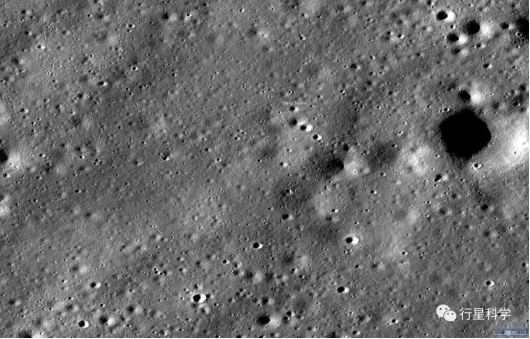

科学发现总是伴随着“但是”。但是,嫦娥四号着陆区并不总是一马平川的。在进入第五个月昼时,玉兔2号“突然”发现:很多沿途的小撞击坑具有新鲜的形貌特征,且其周围可见大量的碎石(图3)。这些新鲜的小坑和大量暴露的石块和从月球轨道上看到的平坦地势(图1)不吻合,也和着陆区表面的整体石块丰度不吻合(图2)。这似乎表明:在着陆区的浅表层可能存在一层碎石,比较年轻的撞击作用将这些碎石挖掘暴露出来;或者,着陆区的月壤在结构上高度不均一,有的地方存在大量石块,而有的地方则主要是细粒月壤,所以有的撞击坑暴露了石块,而有的则没有;亦或者,着陆区的次表层是细粒的月壤,而石块是形成新鲜小坑的撞击体的碎片。

图3. 玉兔2号沿途观测到的新鲜撞击坑及其内外分布的石块(Ding et al.,2020)

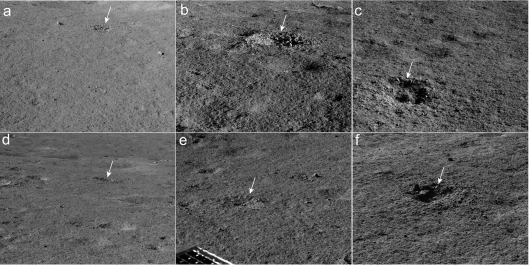

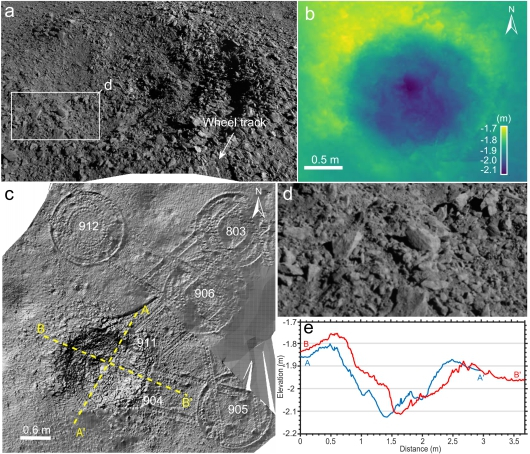

这些大量出现的新鲜小撞击坑和暴露的石块来自哪儿?回答这个问题不仅有助于了解着陆区的精细三维地层,揭示月壤结构不均一性的问题,更为指导嫦娥四号科学数据的解译提供地质支撑。例如:假如这些石块都是最近抵达的外来溅射物,玉兔2号上的红外光谱仪探测的石块光谱特征能否代表原位的物质?假如石块在浅表层普遍存在,高频雷达数据的最上部是否受这层石块的影响?为解决该问题,玉兔2号曾尝试靠近一些此类小坑以获取近距离观测数据。在第9个月昼时,玉兔2号找到一个绝佳的观测机会(图4):一个直径~2.2米的新鲜小撞击坑恰好位于行径路线附近。以非凡的智慧和勇气,玉兔2号两次从不同的方位碾过满布着碎石的溅射物,安全靠近并抵达这个新鲜小坑的坑缘,并获取了大量毫米级的高分辨率影像和雷达数据。

图4. 玉兔2号对一个暴露了大量石块的小撞击坑开展精细的观测(Ding et al.,2020)

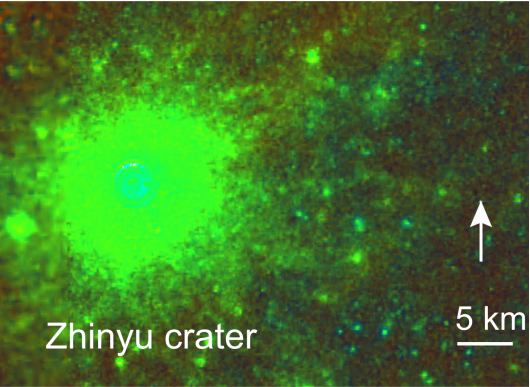

这些新鲜小坑与着陆区内相似大小的撞击坑在形貌特征上截然不同。在外来天体的持续撞击和月表持续削高补低的共同作用下,月球表面同一片区域内相似大小的撞击坑具有连续、渐变的保存状态,而不会急剧出现大量密集存在的新鲜坑。沿着玉兔2号的探测轨迹,此类新鲜小坑的空间密度很大(150米内可见>6个),远超过了正常的、外来天体撞击形成的小坑密度。通过Clementine和Selene-Kaguya计划获取的可见光-近红外波段的反照率光谱数据,可发现着陆点西侧的织女撞击坑(直径~3.8 km)形成的一条溅射纹穿过了着陆点(图5)。

图5. 织女坑的一条溅射物穿过了着陆点(白色箭头)

为了分析该小撞击坑块状碎片的物源,本实验室的行星表面团队开展了大量月壤中低速撞击的数值模拟工作,结合前人的物理模拟结果,可发现:在低速、倾斜撞击过程中,溅射物的主体是破碎的靶体,而不是撞击体本身。另外,月球上的很多二次坑不是由单个溅射碎片形成,而是一簇具有不同空间聚集度的碎片。而这些碎片在同时,或很短时间内相继降落形成二次坑时,挖掘的物质主要是降落点的原位物质。因此,图4所示的小碎石主要是小坑形成时挖掘的本地物质,而不是织女撞击坑直接注入的溅射物。解释这一结论需要从撞击机理上理解应力波和物质的交互作用:撞击成岩(impact lithification)。月球上外来天体的典型撞击速度是~22.4km/s。当此类高速撞击发生在疏松的月壤物质中时,产生大量的熔融物并胶结一些未熔融的固体颗粒,形成月壤中广泛存在的凝结集块。这种撞击成岩机制即为高速撞击产生的热烧结作用(thermal sintering),主要发生在速度大于5 km/s的撞击事件中。假如这些新鲜小坑确实是来自于织女的二次坑,根据弹道飞行距离估算,形成小坑的撞击速度小于~140米/秒。在低速撞击作用下,冲击波的影响可忽略,造成撞击成岩的主要过程不是熔融,而是孔隙闭合和颗粒径向缩短,也即撞击压实作用(impact compaction)。值得一提的是,物理模拟表明在高孔隙度的靶体中,撞击压实作用可发生在速度约20 米/秒的撞击事件中。低速撞击产生的撞击压实作用,与玉兔2号观测到的石块的土灰色吻合:这些石块是孔隙闭合导致内聚力增大的月壤土块(regolith clumps)。玉兔2号获取了大量的光谱数据,其物源是什么?目前存在可以细化的讨论空间。本文的发现可以让月球科学家们松口气:着陆区内的表面月壤和类似石块的物质,可能绝大部分不是织女坑溅射来的。同时,本文的发现指出了行星表面地质过程研究中常被忽略的一个物理过程:月壤形成于持续的撞击破坏,但撞击作用也会造成细粒月壤的反向成岩作用。在月球地质历史上,撞击破碎和撞击成岩对月壤形成的相对贡献如何,本实验室团队正在为此开展大量数值模拟试验。

利用这些珍贵的数据,本实验室行星表面团组PI肖智勇教授(唯一通讯作者)设计、领导并联合了香港理工大学、挪威奥斯陆大学、和中国科学院国家天文台的合作伙伴,研究并分析了这些新鲜撞击坑和石块的来源。该工作得到中国科学院战略性先导科技专项(XDB41000000)、国防科工局民用航天技术预先研究项目(D020101)、国家自然科学基金面上项目(41525015, 41773063, 41830214)、澳门科技发展基金(0042/2018/A2)的资助。文章近期发表在Geophysical Research Letters上。

参考文献:

- Ding, C., Xiao. Z., Wu. B., Li. Y., Nirls, P., Cai. Y., Su. Y., Cui. J. (2020).Fragments delivered by secondary craters at the Chang'e-4 landing site. Geophysical Research Letters, 47, e2020GL08736 doi:10.1029/2020GL087361