我院范绍佳教授团队在对流层臭氧研究中连续取得重要进展

对流层臭氧是一种重要的温室气体,显著影响大气氧化性,同时也是一种大气污染物,危害人体健康和作物生长。对流层臭氧的变化规律和驱动因子的研究是气候变化和大气化学研究的重要科学问题。国际全球大气化学计划(IGAC)于2014年启动了对流层臭氧评估报告(TOAR)计划,系统评估对流层臭氧的变化趋势和归因问题。与此同时,我国正面临着日益严峻的臭氧污染形势,2013年以来我国城市地区夏季地面臭氧浓度以每年超过2 ppbv的速率增长。厘清我国近地面臭氧变化特征,实现颗粒物和臭氧污染协同治理是当前大气污染防治的重要目标。

近日,我院范绍佳教授领衔的南海及周边地区大气环境研究团队与国内外研究团队合作,分别在全球对流层臭氧长期变化趋势归因及我国近地面臭氧夜间变化特征及机理研究中取得两项重要研究进展,分别以“Global tropospheric ozone trends, attributions, and radiative impacts in 1995–2017: an integrated analysis using aircraft (IAGOS) observations, ozonesonde, and multi-decadal chemical model simulations”及“The unexpected high frequency of nocturnal surface ozone enhancement events over China: Characteristics and mechanisms”为题发表在大气科学顶尖学术期刊《Atmospheric Chemistry and Physics》。

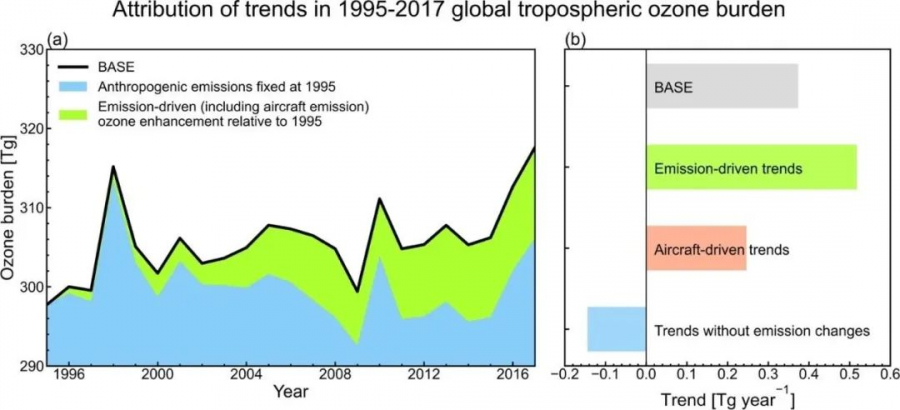

第一项研究量化了1995-2017年期间全球对流层臭氧的变化趋势、驱动因子及辐射效应。研究结果显示,北半球所有11个区域的飞机观测和全球27个探空站点中的19个均观测到对流层臭氧以1.9-2.7 ppbv decade-1速率增加,其中最大臭氧增加出现在赤道地区发展中国家的对流层下层。研究进一步使用了GEOS-Chem模式进行了23年的连续全球大气化学模拟,并分析了8个CMIP6大气化学模式的结果。模拟结果显示,从1995年到2017年,全球臭氧前体物的人为排放的变化是对流层臭氧增加的主要驱动力,使对流层臭氧每年增加0.5 Tg year-1,尤其是航空排放的增加对对流层臭氧增加的贡献占比超过一半。尽管航空业排放的氮氧化物相比于地面的化石燃料燃烧要小得多,但是其直接排放在对流层中高层,臭氧化学生成对氮氧化物更加敏感,且较近地面辐射强,臭氧光化学生成效率高,因此对臭氧变化趋势有巨大的贡献。与1995-1999年相比,2013-2017年人为排放驱动的对流层臭氧增加导致的辐射效应为43.5 mW m-2,其中一半是由航空排放增加造成的。这一新发现对认识全球对流层臭氧变化趋势及其气候效应具有重要意义,模拟结果已加入正在进行的TOAR第二阶段各工作组的研究工作中。

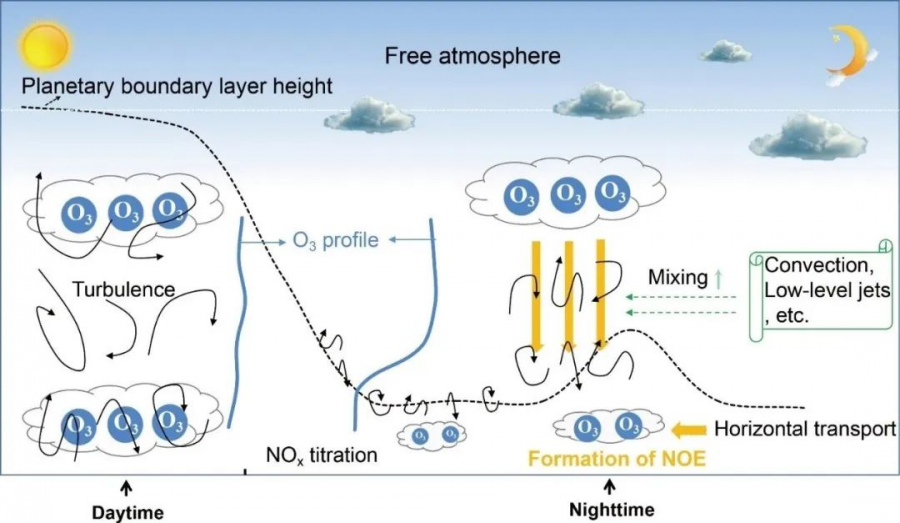

第二项研究关注我国近地面臭氧在夜间反向增加(Nocturnal Ozone Enhancement, NOE)的现象。地面臭氧在日间受光化学过程影响升高,在夜间受到氮氧化物滴定及沉降的共同作用而降低的现象是全球绝大多数城市地区臭氧变化的典型特征。然而,本研究基于6年(2014-2019)的站点组网观测数据发现,中国814个站点在夜间发生NOE事件(定义为臭氧在夜间时段一小时内增加至少5ppbv)的年平均频率为41±10%,比欧洲和美国的站点高出46%,这一现象还从未被报道。结合中美欧三个地区NOE事件发生频率的时空分布特征、NOE事件发生时氮氧化物、一氧化碳和气象条件的统计学特征、及对北京和广州3个典型NOE事件的深入分析,本研究提出了我国NOE事件的概念模型,即白天边界层内大量臭氧化学生成为夜间残留层提供了相较于欧美地区更丰富的臭氧源,而夜间对流活动或低空急流等天气过程通过增强大气不稳定度及湍流混合将残留层中的富臭氧空气混合到地面,造成NOE事件的发生。本研究首次基于全国性的长期观测归纳了我国NOE事件的特征和机理,为我国臭氧演变规律提供了新的认识,对制定臭氧治理策略具有重要意义。论文在线发表后,我院南海及周边地区大气环境研究团队应邀与中国环境科学研究院大气环境研究所就我国夜间臭氧演变问题展开专题研讨。

我院2021级博士生王浩霖、2022级博士生何成分别为两篇论文的第一作者。范绍佳教授和卢骁副教授为论文的通讯作者。我院樊琦教授、王海潮副教授、刘一鸣助理教授、贺沅平博士后和部分团队研究生也参与了研究。其他合作者包括美国哈佛大学Daniel J. Jacob教授, TOAR主席、美国大气海洋研究局(NOAA)资深科学家Owen Cooper研究员及来自南京信息工程大学、香港浸会大学、西华师范大学、中国气象局地球系统模式与预报中心、美国加州大学戴维斯分校、法国图卢兹第三大学的研究人员。

上述研究工作得到国家自然科学基金、广东省重点领域研发计划、环珠江口气候环境与空气质量变化野外科学观测研究站的资助。

论文信息和原文链接:

1. Wang, H., Lu, X.*, Jacob, D. J., Cooper, O. R., Chang, K.-L., Li, K., Gao, M., Liu, Y., Sheng, B., Wu, K., Wu, T., Zhang, J., Sauvage, B., Nédélec, P., Blot, R., and Fan, S.*: Global tropospheric ozone trends, attributions, and radiative impacts in 1995–2017: an integrated analysis using aircraft (IAGOS) observations, ozonesonde, and multi-decadal chemical model simulations, Atmos. Chem. Phys., 22, 13753–13782, https://doi.org/10.5194/acp-22-13753-2022, 2022.

2. He, C., Lu, X.*, Wang, H., Wang, H., Li, Y., He, G., He, Y., Wang, Y., Zhang, Y., Liu, Y., Fan, Q., and Fan, S.*: The unexpected high frequency of nocturnal surface ozone enhancement events over China: characteristics and mechanisms, Atmos. Chem. Phys., 22, 15243–15261, https://doi.org/10.5194/acp-22-15243-2022, 2022.