范绍佳教授团队关于大气甲烷源汇反演研究成果在PNAS上发表

大气甲烷是重要的温室气体,在20年时间尺度上,单位甲烷的全球变暖潜势是二氧化碳的80倍,同时,甲烷也是对流层背景臭氧的重要前体物。控制大气甲烷排放已被认为是应对短期气候变化的有效手段,也有助于减缓臭氧污染。然而,大气甲烷的来源复杂,当前“自下而上”排放清单对全球不同区域和部门甲烷排放总量和空间分布估算仍存在很大不确定性,其年际变化趋势尚不清楚。近日,我院范绍佳教授领衔的南海及周边地区大气环境研究团队与国内外研究团队合作,在2010年以来北美洲地区的大气甲烷排放尤其是美国油气田甲烷排放变化趋势研究中取得重要进展,研究成果发表在国际高水平学术期刊。

北美洲的主要国家美国、加拿大、墨西哥均为甲烷排放大国,其中美国是目前全球石油/天然气行业甲烷排放最大的国家。该地区拥有较为丰富的地面和卫星甲烷浓度观测资料,为进行高分辨率甲烷排放反演、识别排放变化的驱动因子提供了有利条件。研究团队基于全球大气化学传输模型GEOS-Chem构建了反演系统,利用卫星和近地面甲烷浓度观测“自上而下”对北美洲地区大气甲烷排放进行多年高分辨率(约50km)反演研究。结果显示,2010-2017年间,基于观测约束的美国、加拿大和墨西哥的人为甲烷排放量分别为36.9(32.5-37.8)、5.3(3.6-5.7)和6.0(4.7-6.1)百万吨/年,比上述三国基于“自下而上”方法编制的国家清单结果高20-41%。国家清单的低估主要出现在美国中南部、加拿大西部和墨西哥东南部,均为各国主要的油气甲烷排放区。对排放趋势的分析结果表明加拿大和墨西哥的人为甲烷排放在2010-2017年间存在下降趋势,但美国甲烷排放并无显著趋势,这与美国环保署(EPA)官方报告的2010-2017年间甲烷排放下降的趋势并不一致。同时,反演结果也显示美国东南部湿地甲烷排放存在上升趋势并与当地降水量年变化存在显著相关,反映了气候变化对湿地甲烷排放的影响。该研究以“Methane emissions in the United States, Canada, and Mexico: evaluation of national methane emission inventories and 2010–2017 sectoral trends by inverse analysis of in situ (GLOBALVIEWplus CH4 ObsPack) and satellite (GOSAT) atmospheric observations”为题发表在Atmospheric Chemistry and Physics期刊。

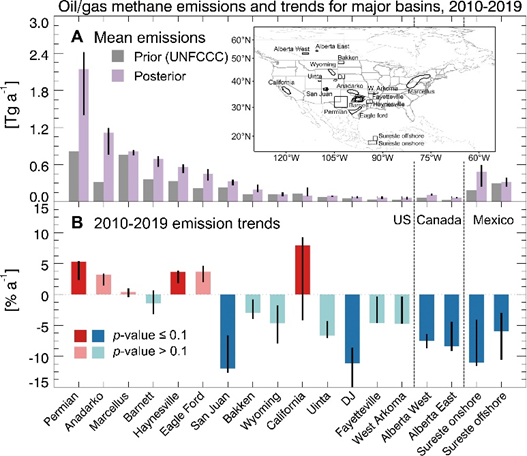

近期,研究团队进一步应用反演方法对2010-2019年美国油气行业甲烷排放和驱动因子进行了研究。反演结果估计2010-2019年间美国油气甲烷排放的平均值为14.8(12.4-16.5)百万吨/年,这比美国EPA官方报告的数据高出70%,这表明美国油气甲烷排放占全球排放的比重已高达28%。在区域上看,美国最大的6个油气生产盆地中,有5个在2010-2019年间甲烷排放存在上升趋势。研究进一步通过各区域石油/天然气产量、活跃井数、新钻井井数等活动水平指标分析了甲烷排放年际变化的驱动因子,发现2014年至2017年排放的下降很可能来自于新钻井井数的减少,而2017年至2019年甲烷排放的激增很可能来源于油气产量的上升。伴随着油气产量的提升和减排措施的实施,几乎所有美国油气生产盆地的油气甲烷排放强度(单位油气产量的甲烷排放量)呈现下降趋势。然而,由于单位甲烷的变暖潜势远大于二氧化碳,当前的油气甲烷排放强度仍大于预期的通过使用天然气替代煤炭能获得瞬时气候效益的最大甲烷强度。即便油气行业的甲烷强度继续以当前的速度下降,到2030年美国的油气甲烷排放将减少32%,总甲烷排放减少15%,但仍然低于《全球甲烷承诺》中倡议的全球在2030年甲烷人为排放相比2020年减少30%的目标,表明美国仍需要进一步加大甲烷减排的力度。该研究成果以“Observation-derived 2010-2019 trends in methane emissions and intensities from US oil and gas fields tied to activity metrics”为题分别发表于美国科学院院刊(Proceedings of the National Academy of Sciences,PNAS)。

控制油气甲烷有重要的气候效益、经济效益及很高的技术可行性,被认为是减少甲烷排放的最有效手段之一。应用基于大气甲烷观测的“自上而下”反演方法量化油气行业甲烷排放,将有助于指导油气行业利益相关方重新审视产业链中天然气泄漏的区域和大小,及时通过相对低成本的修复手段减少天然气泄漏,从而获得更大的经济效益,同时有效减少甲烷排放。随着“双碳”战略背景下我国能源行业的深度变革及天然气开采、使用的快速发展,上述研究提出的基于观测的温室气体来源反演方法也有望在我国碳监测和碳减排行动中发挥重要作用。

我院南海及周边地区大气环境研究团队卢骁副教授为上述两篇论文的第一作者和通讯作者,美国哈佛大学Daniel J. Jacob教授为PNAS论文的共同通讯作者。中山大学大气科学学院和南方海洋实验室(珠海)为论文第一单位。团队学科带头人范绍佳教授、博士生王浩霖、博士生何成也参与了研究。其他合作者包括西湖大学、北京大学等国内高校,及美国、加拿大、墨西哥、英国、荷兰的多个研究机构的研究人员。上述研究工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、广东省重点领域研发计划、广东省自然科学基金、环珠江口气候环境与空气质量变化野外科学观测研究站的资助。

论文原文

Lu, X., Jacob, D. J., Wang, H., Maasakkers, J. D., Zhang, Y., Scarpelli, T. R., Shen, L., Qu, Z., Sulprizio, M. P., Nesser, H., Bloom, A. A., Ma, S., Worden, J. R., Fan, S., Parker, R. J., Boesch, H., Gautam, R., Gordon, D., Moran, M. D., Reuland, F., Villasana, C. A. O., and Andrews, A.: Methane emissions in the United States, Canada, and Mexico: evaluation of national methane emission inventories and 2010–2017 sectoral trends by inverse analysis of in situ (GLOBALVIEWplus CH4 ObsPack) and satellite (GOSAT) atmospheric observations, Atmos. Chem. Phys., 22, 395-418, 10.5194/acp-22-395-2022, 2022.

Lu, X., Jacob, D. J., Zhang, Y., Shen, L., Sulprizio, M. P., Maasakkers, J. D., Varon, D. J., Qu, Z., Chen, Z., Hmiel, B., Parker, R. J., Boesch, H., Wang, H., He, C., and Fan, S.: Observation-derived 2010-2019 trends in methane emissions and intensities from US oil and gas fields tied to activity metrics, Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A., 120, e2217900120, 10.1073/pnas.2217900120, 2023.