崔廷伟教授团队在海洋治污评价研究中取得新进展

当前,人类活动导致的海洋环境污染问题受到广泛关注。联合国可持续发展目标指出,应加强海洋生态系统保护,预防和大幅减少各类海洋污染。针对近岸海域环境问题突出的我国唯一半封闭内海——渤海,我国“十三五”期间组织开展了渤海综合治理攻坚战,希望通过三年(2018-2020年)的综合治理,显著改善渤海生态环境质量。污染治理背景下海洋水质发生了哪些变化,是急需回答的重要科学问题。

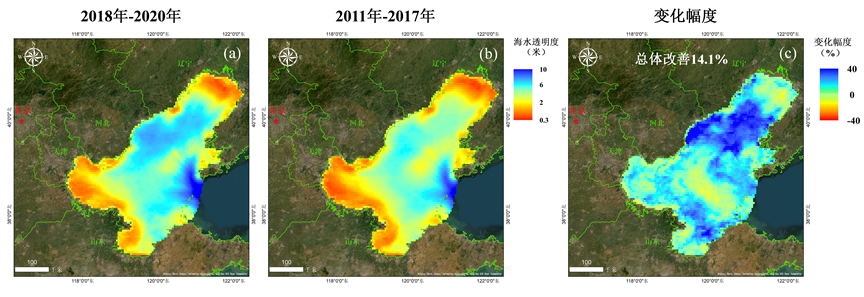

针对上述问题,我院崔廷伟教授团队利用卫星遥感大范围、同步、重复观测的技术优势,以水色、透明度为主要评价指标,基于长时序卫星数据开展了近海水质对陆源污染治理的响应研究。结果表明,综合治理期间渤海变清、变蓝,海水透明度总体改善14.1%(图1)。渤海近岸海域(离岸20km以内)改善11.6%,其中,改善幅度最大的海域出现在秦皇岛市临近海域(33.8%)。水色、透明度最明显的改善(即时序变化的突变点)时间均出现在2018年,与渤海治污行动启动时间吻合。与渤海此前的治污行动相比,此次治理的海水透明度改善幅度最大。

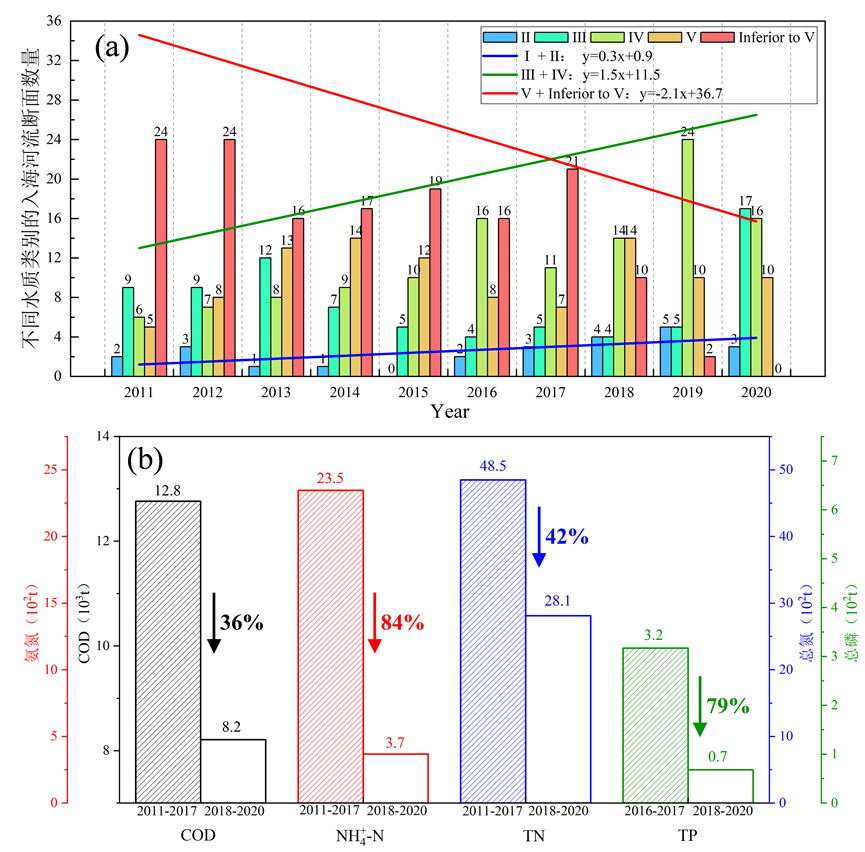

通过对自然环境和人为因素的综合分析,研究发现,海面风场等自然因素与常年相比未见明显异常,渤海综合治理期间的污染物减排是渤海水质改善的主要原因。一方面,治污期间渤海入海河流水质改善,并于2020年完成了全面“消劣”(图2a);另一方面,入海排污口污染物减排显著,化学需氧量、氨氮、总氮和总磷分别减排了36%、84%、42%和79%(图2b)。

上述研究揭示了近海水质对陆源污染治理的响应,证实了渤海污染治理已取得显著成效,展示了卫星遥感在污染治理成效评价方面发挥的重要作用,针对发现的治污薄弱环节提出了有针对性的措施建议(主要成果已报送生态环境部),以期为“十四五”重点海域综合治理攻坚战提供参考。

研究成果“Evaluating the effectiveness of coastal environmental management policies in China: the case of Bohai Sea”发表于环境科学与生态学一区TOP期刊《Journal of Environmental Management》(影响因子8.9)。论文第一作者为我院博士研究生向金朝,合作者包括美国马里兰大学张谦博士、中国海洋大学牟冰副教授、自然资源部第一海洋研究所刘荣杰副研究员、华南环境科学研究所赵文静正高级工程师和我院硕士研究生李旭燕,崔廷伟教授为论文通讯作者。

另一研究成果“Satellite-observed significant improvement in nearshore transparency of the Bohai Sea during past 20 years”已被地球科学二区期刊《Acta Oceanologica Sinica》录用(该期刊位列《中国高质量科技期刊分级目录》T1梯队,连续十年荣获“中国最具国际影响力学术期刊”称号),李旭燕、向金朝为论文共同第一作者,崔廷伟教授、张小波高级工程师为论文通讯作者。

论文信息:

1、Xiang, J., Cui, T.*, Li, X., Zhang, Q., Mu, B., Liu, R., Zhao, W., 2023. Evaluating the effectiveness of coastal environmental management policies in China: The case of Bohai Sea. Journal of Environmental Management,338,117812.https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2023.117812

2、Li, X., Xiang, J., Zhu, L., Yang, Z., Wei, T., Mu, B., Zhang, X.*, Cui, T.*, 2023. Satellite-observed significant improvement in nearshore transparency of the Bohai Sea during past 20 years. Acta Oceanologica Sinica. (in press)